Jeudi dernier, 24 septembre, devant la troisième chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris, a eu lieu l’audience du procès en contrefaçon intenté par les éditions Le Seuil/La Martinière, soutenues par le SNE et la SGDL, à l’encontre de Google. Ces parties contestaient à Google le droit de numériser, de stocker, d’indexer et de mettre en ligne des livres protégés dans le cadre de son projet Google Book Search. Chance incroyable, j’ai pu assister dans la salle à l’intégralité des échanges entre les avocats des deux parties, avec le sentiment de vivre un moment historique qui marquera certainement un tournant dans l’histoire du livre et du droit d’auteur.

[PS : Grand merci au passage à Aurélia qui était présente également lors du procès pour tous ses apports, tant sur le forme que sur le fond de ce billet !]

Plusieurs compte rendus ont déjà été publiés dans la presse (ici, là, là ou là), mais j’ai la désagréable impression que ces commentaires ont manqué l’essentiel de ce qui s’est joué dans le prétoire jeudi, et en donnent même parfois une image tronquée. C’est ce qui m’amène à écrire ce billet pour essayer de mettre en lumière le point fondamental qui va peut-être faire basculer les choses d’une manière totalement inattendue dans cette affaire : la question du droit applicable.

Jusqu’à présent, on a pu lire un peu partout que les éditeurs avaient attaqué Google en France pour défendre la conception française du droit d’auteur, bafouée par le moteur de recherche lors de son entreprise de numérisation massive d’ouvrages. Ce qui sous-entendait que Google serait jugé selon la loi française énoncée dans notre Code de la Propriété Intellectuelle (CPI). Quoi de plus normal après tout ? Des éditeurs français qui attaquent devant un tribunal français pour contrefaçon d’ouvrages français : comment ne pas penser que c’est bien la loi de la France, le pays du droit d’auteur, qui s’appliquera lors d’une telle affaire ?

Sitôt l’audience terminée, Serge Eyrolles, président du SNE, a réaffirmé cette conviction :

« On demande que Google respecte la propriété littéraire, car son projet contrevient à la loi sur les droits d’auteurs. Une entreprise, qu’elle soit américaine ou pas, ne peut pas faire n’importe quoi (…) Elle prévoit que toute oeuvre bénéficie d’une protection minimale de 70 ans après la mort de son auteur. Google, de son côté, applique ses règles américaines. C’est le monde à l’envers ! (…) Nous sommes le seul pays à avoir osé attaquer Google. C’est fort dommage, d’autant que le juge va très nécessairement nous donner raison ».

Fort bien… sauf que … le monde va peut-être justement être mis à l’envers ! Pourquoi ? Tout simplement parce que les avocats de Google sont parvenus avec une très grande habileté à exploiter une faille du système et à faire jouer à la fois les conventions internationales et la jurisprudence pour demander à ce que la loi française soit écartée en faveur de l’application de la loi américaine.

Toute l’après-midi, les avocats français ont avancé avec beaucoup de brio et d’éloquence des arguments redoutables que Google aurait théoriquement beaucoup de mal à contrer… si l’on restait dans le cadre du droit français ! Mais que restera-t-il de ces moyens si le tribunal décide de trancher l’affaire sur la base du droit américain ? Plus possible par exemple pour les éditeurs et auteurs français d’exiger le respect du droit moral qui n’existe pas aux Etats-Unis. Inutile également d’essayer de confronter Google Livres aux limites étroites des exceptions du droit français comme la courte citation. Et Google pourrait même au final … gagner ! S’il parvient à faire reconnaître au juge que son projet s’inscrit dans le cadre de ce que l’on appelle aux Etats-Unis le fair use (usage équitable).

Vous pensez qu’il s’agit d’une hypothèse surréaliste, relevant de la pure science fiction juridique ? Voire ! Il me semble au contraire que cette éventualité était au contraire prévisible (je l’avais d’ailleurs écrit dans un des premiers billets de S.I.Lex daté du 4 mars 2009 : « Il est clair que si le procès Google Book Search doit être tranché sur la base du droit américain et du fair use, la position des éditeurs français devient incertaine« .

Comment un tel retournement de situation pourrait-il s’opérer ? Pour le comprendre, il faut revenir à l’origine des faits qui ont fait naître ce procès.

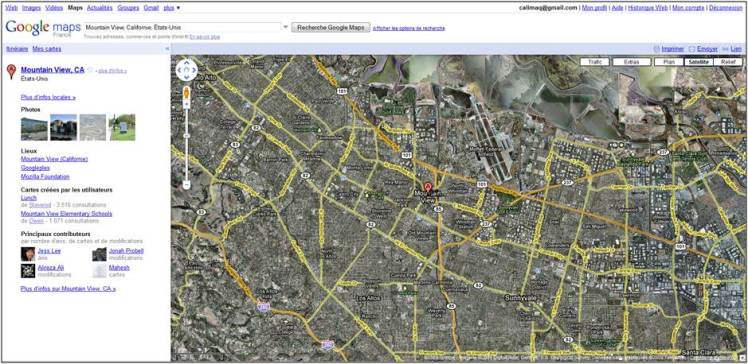

Nous sommes en présence de ce que l’on nomme en droit un litige complexe : le dommage dont se plaignent les auteurs et éditeurs français trouve son origine dans des faits commis en plusieurs lieux situés dans des pays différents. Google a numérisé des ouvrages français protégés à partir des exemplaires qu’il a trouvés dans les fonds des bibliothèques américaines partenaires ayant accepté de lui fournir des livres sous droits. L’acte de reproduction initial aurait donc été accompli aux Etats-Unis. Les données issues du processus sont quant à elles vraisemblablement stockées à présent sur les serveurs de Google à Mountain View en Californie. Mais la diffusion opérée par le biais du site Google Book Search est mondiale et elle permet en France d’accéder à des extraits d’ouvrages français protégés par le biais de l’interface spécifique Google Livres (site rédigé en langue française et enregistré en .fr). Des actes de représentation des ouvrages ont bien été commis en France.

Cette situation complexe génère ce que l’on appelle en droit international un conflit de lois applicables. Pour résoudre un tel dilemme, il faut se tourner vers les traités internationaux et notamment la Convention de Berne de 1886, à laquelle adhèrent autant la France que les Etats-Unis, et qui énonce la règle suivante à son article 5.2 (règle confirmée en 2007 dans le règlement communautaire dit Rome II)

« Par suite, en dehors des stipulations de la présente Convention, l’étendue de la protection ainsi que les moyens de recours garantis à l’auteur pour sauvegarder ses droits se règlent exclusivement d’après la législation du pays où la protection est réclamée ».

Vous allez me dire qu’à première vue, ce paragraphe paraît plutôt commander l’application du droit français à l’affaire Google Livres. La protection a bien été réclamée par les éditeurs en France : il faudrait donc que le TGI applique la législation du pays (notre Code de la Propriété Intellectuelle). En fait, les choses sont loin d’être aussi simples, car la jurisprudence française ne s’est pas arrêtée à ce sens littéral du texte, mais s’est livrée ces dernières années à une interprétation de l’article 5.2 qui a conféré un autre sens à l’expression « pays où la protection est réclamée« .

Dans un arrêt Lamore du 30 janvier 2007, la Cour de Cassation a ainsi décidé d’appliquer la loi américaine lors d’une affaire de contrefaçon en estimant que :

» (…) la législation du pays où la protection est réclamée n’est pas celle du pays où le dommage est subi, mais celle de l’Etat sur le territoire duquel se sont produits les agissements délictueux. »

Voilà qui change tout : dans notre affaire, les éditeurs estiment que l’acte qui doit être retenu est celui de la diffusion des ouvrages sur le territoire français par le biais du site Google Livres. Théoriquement, la jurisprudence de la Cour de Cassation écarte cette interprétation et commande de se tourner vers « les agissements délictueux » qui sont la cause réelle du dommage. Or si l’on remonte la chaîne des causalités, c’est bien la numérisation des ouvrages, ayant eu lieu sur le territoire américain qui constitue l’origine de toute cette affaire. Si bien que … la loi américaine devrait s’appliquer !

Les premiers commentateurs de l’audience ont d’ailleurs mal compris en général les conséquences d’un tel glissement. On peut par exemple lire sur Actualitté :

La France incompétente à juger ? L’avocate [de Google] aura en effet lâché une bombe en douceur ayant « contesté la compétence de la justice française pour juger du dossier Google ».

Avec tout le respect que j’ai pour les excellents rédacteurs d’Actualitté, c’est inexact : le problème ne porte pas sur la compétence du juge mais bien sur le droit applicable. Si le TGI choisit de retenir l’interprétation que j’ai énoncée ci-dessus, il ne va pas se déclarer incompétent et renvoyer l’affaire aux Etats-Unis. Il va faire au contraire quelque chose de beaucoup plus troublant : appliquer lui-même le droit américain.

Vous trouvez cela impensable ? Incongru ? Impossible ? Détrompez-vous ! il suffit de remonter à l’année dernière (mai 2008) pour trouver un précédent dans lequel un juge français a choisi d’appliquer la loi américaine dans une affaire mettant aux prises Google Images avec la Société de gestion collective française SAIF (Société des Auteurs des arts visuels et de l’Image Fixe). Et pour pimenter encore les choses, ce juge français est précisément le même que celui qui doit aujourd’hui juger l’affaire Google Livres : la troisième chambre du TGI de Paris !

Voici le raisonnement suivi par ce juge quant au droit applicable, il y a seulement 14 mois :

Pour apprécier l’étendue de la protection accordée à des délits complexes tels que des contrefaçons de droit d’auteur intervenant sur différents états signataires de la convention [de Berne], il convient de se référer à la loi du pays sur le territoire duquel se sont produits les agissements incriminés. C’est la notion de lieu où le fait générateur de la contrefaçon a été réalisé qui est retenue pour déterminer la loi applicable au litige et non celle du lieu où le dommage est subi.

Dans le présent litige, les agissements allégués de contrefaçon sont réalisés d’une part par la collecte des images et leur référencement par le moteur de recherches Google Images et d’autre part par l’accès au serveur http://www.google.fr.

Il est manifeste que cette activité, à savoir celle de développeur de moteur de recherches, est l’activité centrale et première de la société GOOGLE Inc et que c’est donc le siège social de la société GOOGLE Inc qui est l’endroit où les décisions sont prises et où l’activité de moteur de recherches est mise en oeuvre au sein des locaux de la société GOOGLE Inc qui doit déterminer la loi applicable au litige.

En conséquence, il sera fait application de la loi américaine sur la protection des droits d’auteur et donc du Copyright Act de 1976.

En conséquence , le TGI de Paris a bien appliqué le droit américain, alors même que les plaignants réclamaient l’application de la loi française et que les images copiées avaient été diffusées sur le sol français par le biais de Google Images.

Le TGI ne s’est pas déclaré incompétent, bien au contraire. Il s’est logiquement reporté à la notion de fair use (usage équitable) qui figure à l’article 107 du Copyright Act et sur cette base, il a … donné tort à la SAIF en estimant qu’aucun acte de contrefaçon n’avait été commis ! Le raisonnement qu’il a suivi pour arriver à ce résultat est assez surprenant :

« L’activité de moteur de recherches est une activité non lucrative en soi et permet un accès absolument gratuit et universel à tous les internautes sans condition d’inscription ou de paiement de redevances.

Les résultats naturels du moteur de recherche s’apparentent à un mélange de dictionnaire, d’encyclopédie et d’annuaire.

La condition première de l’article 107 qui permet une reproduction d’une oeuvre protégée pour “fair use” notamment pour des activités de recherche ou pour des activités culturelles est ainsi remplie.

En effet, le moteur de recherches Google est un outil qui recherche toutes les informations qui circulent sur la toile, les référence et les indexe ; en l’espèce, le moteur de recherches Google Images effectue ce travail pour toutes les informations concernant des images de toute sorte ; il les recherche, les identifie, les référence dans leur contexte, les associe à des mots-clés et permet leur rencontre avec l’internaute. La société GOOGLE Inc ne réalise pas d’exploitation autonome des images qu’elle indexe

Il répond donc à la condition d’activités culturelles ».

Remplacez maintenant dans ce passage, le mot « Images » par le mot « Livres » et vous verrez qu’il y a tout lieu de penser que nous nous acheminons peut-être vers un rebondissement colossal dans cette affaire. Peut-on vraiment dénier à Google Book Search la qualité d’outil d’information permettant aux utilisateurs de se livrer à des activités de recherche ou à des activités culturelles ? Google Book Search fait-il autre chose que rechercher, identifier, référencer, associer à des mots-clés et permettre aux internautes de rencontrer des ouvrages en fonction de leurs besoins exprimés par le biais de leur requête ? L’application du fair use n’est pas à exclure…

Dès le début des plaidoiries, il a été clair que tout le procès se jouerait sur la question du droit applicable. Les avocats français ont déployé des trésors d’inventivité pour convaincre le juge de rester sur le terrain du droit français. Ils ont essayé par exemple de s’en prendre uniquement à Google France, sans mettre en cause Google Inc. Ils ont identifié par moins de 11 points de contact qui attesteraient de liens étroits entre les faits litigieux et la France (Le site Google Livres est rédigé en français ; le site Google Livres est enregistré en .fr ; les ouvrages ont été écrits en français ; ils ont été publiés la première fois en France ; les éditeurs sont français ; les auteurs sont français ; les publicités associés aux résultats de recherche concernent des produits français,etc).

Bien sûr … mais quand même il y aurait 100 indices de cette sorte à aligner, cela n’aurait pas d’efficacité si le juge décide de rester fidèle à sa jurisprudence SAIF …

Tout le procès est suspendu à présent à cette question de droit applicable.

J’ai voulu dans ce billet rendre à cette question l’importance qui est la sienne et qui a été trop souvent escamotée dans les commentaires. Mais attention, je ne prétends pas pouvoir lire l’avenir dans une boule de cristal. Absolument rien n’est joué pour autant : les avocats français ont soulevé des arguments très incisifs qui pourraient bien déstabiliser Google, même si le juge choisit d’opter pour le droit US. Il a été par exemple reproché à Google de ne pas avoir apporté la preuve formelle que la numérisation des ouvrages protégés avait été effectuée uniquement aux Etats-Unis. Pour cela en effet, il aurait été nécessaire que Google accepte de révéler les fameux contrats qui le lient avec les bibliothèques européennes. Or la firme s’est toujours refusée à le faire. Le seul contrat qu’elle ait accepté de montrer au tribunal est celui de l’Université de Michigan déjà rendu public depuis longtemps. Formellement, rien ne prouve que des ouvrages sous droits n’ont pas été scannés à partir des fonds d’une bibliothèque européenne. Et puis Google peut-il vraiment apporter la preuve que les données sont bien stockées seulement sur des serveurs aux Etats-Unis ? il est notoire que la firme possède des data centers partout dans le monde entre lesquels les opérations sont réparties. Faute de preuves suffisantes, le doute pourrait s’installer et le TGI décider d’en rester à l’application du droit français.

On peut aussi se demander si le TGI pourra vraiment assimiler la situation de Google Images avec celle de Google Livres. N’est-il pas dans ce nouveau cas artificiel de séparer les fins des moyens, et les outils (l’outil d’indexation et le moteur de recherche) de la matière première (les fichiers numérisés stockés dans des bases de données) ? Même chose concernant la séparation faite entre la constitution d’un gigantesque index et l’exploitation commerciale qui en est faite parallèlement.

Inversement, si le droit français s’applique, les chances de Google de l’emporter, même si elles sont bien moindres, ne sont pas égales à zéro. L’avocate de Google l’a d’ailleurs clamé haut et fort : « Google ne craint pas l’application de la loi française« . Elle s’est efforcée de démontrer que l’exception de courte citation prévue par l’article 122.5 du Code de la Propriété Intellectuelle pouvait s’appliquer aux brefs extraits affichés par Google Livres en réponse aux requêtes des utilisateurs. Il existe aussi en droit français une jurisprudence Microfor c. le Monde de 1987 qui a consacré la notion d’ « oeuvre d’information » potentiellement applicable à Google Livres.

Rappelons aussi que la décision SAIF c. Google de 2008 n’a fait l’objet à ce jour d’aucune confirmation en appel ou en cassation. D’un côté, cela fragilise beaucoup cette jurisprudence qui peut être considérée comme une simple décision d’espèce, n’ayant pas vocation à être appliquée à d’autres cas (d’autant que de nombreux professeurs de droit se sont déchaînés contre elle). D’un autre côté, cela peut pousser le TGI de Paris au contraire à confirmer sa jurisprudence. Ne serait-ce que parce qu’il ne doit pas donner l’impression de changer sa position tous les 4 matins en fonction de la tête du client !

Le jugement a été mis en délibéré pour le 18 décembre prochain. Je n’ai pu parler dans ce billet que d’une petite partie des questions juridiques soulevées à l’occasion de ce procès. Je tâcherai bientôt de dresser une « cartographie » complète des arguments échangés par les parties, de manière à montrer toute la complexité de cette bataille judiciaire et les enjeux qu’elle soulève.

Au final, on se dit que l’affaire Google Book Search est bien parvenue à mettre le monde à l’envers ! Aux Etats-Unis, par le biais de son Règlement, Google a failli réussir à faire en sorte qu’une règle générale applicable au monde entier sorte d’un simple procès. Et il se pourrait bien maintenant que de l’autre côté de l’Atlantique, un juge français applique le droit américain aux mêmes faits et reconnaisse à Google le bénéfice du fair use.

Quelle que soit l’issue de ces procédures, ce « monde à l’envers » me faire dire que nous arrivons certainement à « la fin d’un monde » … je n’ai pas dit la « fin du monde » … mais qui peut encore penser que les univers du livre et du droit d’auteur pourront demeurer inchangés après de tels bouleversements ?

Remarquable billet, cher Calimaq : cette fois-ci, je pense avoir compris la complexité de l’affaire ! Et cette complexité même me rend prudent face aux prédictions catastrophistes devaqnt la montée en puissance de Google recherche de livres.

A ce que je vois, le droit est éminemment évolutif, et je ne suis pas certain que l’application stricte du droit d’auteur à la française protège autant que cela les auteurs, surtout lorsqu’on découvre l’immense gisement de leurs œuvres épuisées, donc non investies par les éditeurs, et pourtant toujours soumis aux droits patrimoniaux. Je ne sais pas où est le diable, mais les éditeurs actuels sont-ils vraiment le bon Dieu ?

Bonjour et merci

Oui, le moins que l’on puisse dire c’est que les choses ne vont pas en se simplifiant ! J’avais d’ailleurs bien pris la précaution sur votre Carnet de rester prudent sur le droit applicable à ce procès, car je pressentais une surprise de ce genre.

Je partage en fait tout à fait votre point de vue sur le droit d’auteur à la française. Par bien des aspects, notre loi sur la propriété intellectuelle est déséquilibrée et inadaptée aux évolutions liées au numérique. Je pense aussi qu’il y a beaucoup de choses à revoir pour faire en sorte que les bibliothèques puissent continuer à jouer leur rôle dans l’accès à l’information. Il y a effectivement un gros problème avec les oeuvres épuisées, car le droit d’auteur continue à exercer son pouvoir paralysant, quand bien même sa justification économique n’existe plus (ou s’est fortement atténuée).

Et inversement, il y a un certain nombre de choses que je trouve intéressantes dans le droit américain. Il y a beaucoup de chose à tirer du fair use en particulier, car cette notion exprime une forme de droit des utilisateurs ou du public, qui manque cruellement en droit français.

Je ne sais pas moi non plus au fond qui est le Diable ou le Bon Dieu dans cette affaire.

Vous avez raison de nous appeler à ne pas considérer les choses de manière manichéenne : ce n’est jamais un bon moyen de cerner l’intérêt général.

Bonjour,

Merci pour ce billet, encore une fois excellent. J’aurais deux questions supplémentaires, car il me semble assez étrange que dans le cas de Google, on puisse tenir un raisonnement pareil.

1) l’argumentaire du juge qd à l’aspect non lucratif de l’activité du moteur de recherche est surprenant. Pris comme tel il pourrait aussi s’appliquer à une station de TV ou radio financée par la pub. Cette comparaison avec la télé est-elle pertinente ? Si oui, je ne vois pas comment le fair-use pourrait s’appliquer dans ce cas. Pire, une télé ou radio qui diffuserait en France des programmes piratés depuis l’étranger ne serait pas condamnée selon la loi française. Sauf erreur, il devrait déjà y avoir des précédents judiciaires aussi bien aux US pour le fair-use, qu’en France pour la diffusion transnationale non ?

2) L’implantation des data-centers et aussi des centres de numérisation ne se réduit évidemment pas aux seuls territoires des deux pays concernés. Va-t-on alors vers des procès itinérants ? Dès lors ce n’est pas seulement une comparaison des avantages et inconvénients entre les droits français et américains qui sont en cause, mais bien de chacun des droits nationaux. Le droit canadien, en discussion en ce moment, est lui encore différent. Si Google gagne partout il obtient une puissance telle qui, à mon avis sera rapidement contestée sur d’autres terrains (antitrust). S’il perd ici ou là, les procès se déplaceront dans les législation où son argumentaire sera le plus faible, non ?

Bonjour,

J’avais également trouvé très surprenant ce passage de la décision SAIF qui considère que Google n’effectue pas une exploitation commerciale des contenus qu’il indexe (quand on voit leur CA annuel, on croit rêver !).

Cela dit, après avoir entendu l’argumentaire de l’avocate de Google, je pense comprendre ce qui a pu conduire le juge à cette conclusion et elle ne me paraît plus si absurde.

Il faut considérer comment les choses se présentent exactement sur Google Book Search.

1) Lorsque vous tapez une requête à partir du moteur Google, des liens conduisant vers des livres protégés peuvent apparaître dans les listes de résultats. A ce stade, figurent seulement le titre du livre et quelques informations bibliographiques (éditeur, lieu édition, date …). Rien de plus.

2) En regard de ces résultats, peuvent apparaître des liens publicitaires dans la colonne de droite. Ces résultats sont bien sûr en lien avec la requête, mais ils ne sont pas directement reliés aux références des livres protégés. C’est l’ensemble de la page de résultats qui est en rapport avec les liens publicitaires.

3) Si vous cliquez sur un lien vers un livre, vous passez dans Google Book Search. Et là il n’y a plus de liens publicitaires. Le contenu du livre n’apparaît à ce niveau que sous la forme de trois courts extraits de trois lignes maximum.

4) On trouve cependant des liens vers des libraires ou des bibliothèques pour se procurer le livre sous forme physique.

Ce que soutient Google, c’est qu’il n’y a pas d’exploitation directe du contenu des ouvrages reproduits et indexés à l’intérieur de Google Book Search. L’exploitation ne porte que sur les éléments comme le titre et les informations bibliographiques à partir des pages générales de résultats du moteur. A l’intérieur de Google Book Search, il n’y a pas d’exploitation commerciale des contenus, ni d’affichage de ceux-ci (autrement que sous la forme de courts extraits). Au contraire, en pointant vers des sites de libraires, Google permettrait même de valoriser les ouvrages sous forme physique et rencontre l’intérêt des titulaires de droits.

Je pense que c’est cette argumentation à laquelle le TGI a été sensible dans l’affaire SAIF c. Google. Et je dois dire qu’à titre personnel, je ne suis pas loin de penser que cet usage relève bien du fair use. L’avocate de Google a ajouté que les liens publicitaires ne sont pas là pour exploiter les oeuvres, mais pour permettre à la firme d’avoir un retour légitime sur les investissements colossaux qu’elle a consentis pour mettre en place un outil d’information.

Soyons clair : si Google est condamné, je ne vois pas ce qui empêche demain de condamner Amazon et tous les services qui utilisent des informations bibliographiques pour construire des services commerciaux (ce qui me paraît totalement légitime).

Et ce problème concerne aussi les bibliothèques. Si on accepte que Google soit condamné et si on lui refuse le bénéfice du fair use, alors est-ce que cela n’ouvre pas la porte à une condamnation générale de toutes les pratiques documentaires ? Pourra-t-on encore utiliser des titres ? Indexer ? Apposer des mots-clés ? Référencer des ouvrages protégés ? On risque de basculer dans une conception complètement déséquilibrée des rapports entre le droit d’auteur et le droit d’accès à l’information.

Google Book Search n’est pas si différent d’un catalogue de bibliothèque, augmenté des fonctionnalités de recherche plein texte et d’affichage de brefs extraits.

A mon sens, l’exploitation commerciale est détachable des fonctionnalités documentaires que Google a mis en place. Et si le juge s’en tient à sa jurisprudence SAIF, il y a tout lieu de penser qu’il arrivera à la même conclusion.

Concernant les règles gouvernant le droit applicable, je suis d’accord avec vous. Un tel système peut connaître de graves dérives et l’on verra peut-être bientôt se mettre en place des « Paradis du droit de l’internet » comme il existe des paradis fiscaux. Cela pose plus largement le problème de la gouvernance de l’Internet et la nécessité que le droit international se saisisse de cette question.

« la question du droit applicable. »

Etrange, non ?

C’est exactement la question que je posais dans ton billet précédent :-))

Effectivement, quel droit appliquer ? (suivant quel pays)

– Concernant la numérisation :

Il est évident que certains titres sur GoogleBooks proviennent (proviendront) d’une bibliothèque française : Lyon est déjà en piste !

Donc numérisés sur le sol français. (rien que pour éviter les pertes, casses, destructions en cours de transport)

Et d’autres, de bibliothèques américaines qui achètent des titres français. Voire encore d’autres bibliothèques européennes qui se sont intégrées à GoogleBooks sous les sirènes de la numérisation.

(d’après plusieurs titres que j’ai lus sur GoogleBooks, cette information est présente dans la numérisation)

[Là, entre parenthèses, je me pose une question pernicieuse : si Google est jugé comme contrefacteur, les bibliothèques qui lui ont prêté les documents ne sont-elles pas contrefacteurs à leur tour, en ayant dépassé le cadre de leurs missions ? Faute d’avoir remis des documents encore sous droits !!! Un sacré boomerang…

Comme les éditions La Martinière n’ont pas 70 ans d’âge, même pas 50 ! (créées en 1992), il y a bien faute !]

Peut-on attaquer Google sur ce principe de la numérisation ?

J’avoue que je vois mal comment.

Car ce n’est pas la numérisation qui pose problème, mais la mise à disposition de l’oeuvre au client. (l’offre, même à titre gracieux de la marchandise livre)

Rien n’interdit à un citoyen français de copier pour lui-même tout ce dont il a envie. C’est le droit à la copie privée (je rappelle, au passage, qu’il y a, en France, une taxe sur les photocopies, et sur tous les supports numériques… pour combler cette « perte »)

La où il se transforme en contrefacteur, c’est quand il propose, à autrui, son travail de numérisation.

Les fermes de Google ?

Facile de remonter l’url d’un livre et de voir si elle sort du pays ou non.

Un huissier devrait être capable de le réaliser sur un échantillonnage. (Voire sur tous les livres incriminés) pour transformer la présomption en preuve.

Le droit de citation, lui, ne doit pas dépasser une certaine quantité du livre (quantité dont l’appréciation est laissée au juge :-) )

Avec cette quantité, j’ai envie d’aller direct à la conclusion, mais je retiens mon cheval. :-)

« C’est la notion de lieu où le fait générateur de la contrefaçon a été réalisé qui est retenue pour déterminer la loi applicable au litige et non celle du lieu où le dommage est subi. »

Voilà qui semble répondre à la question que je posais dans le billet précédent.

Et à tout prendre, ça me semble normal. Sauf que…

Ce qui pose un énorme problème pour les pays qui n’ont aucune législation à ce sujet, ni aucun droit d’auteur. Voilà des endroits stratégiques à investir par Google ou d’autres numériseurs.

Et c’est alors une porte ouverte à toutes les dérives possibles si le juge accepte cette position.

D’ailleurs, un avocat pourrait invoquer une légitime inquiétude à ce sujet.

Par contre :

Là, où je trouve que tu t’emballes un peu vite, c’est en proposant de remplacer images par livres. Remplaçons !

“L’activité de moteur de recherches est une activité non lucrative en soi et permet un accès absolument gratuit et universel à tous les internautes sans condition d’inscription ou de paiement de redevances.

Les résultats naturels du moteur de recherche s’apparentent à un mélange de dictionnaire, d’encyclopédie et d’annuaire.

La condition première de l’article 107 qui permet une reproduction d’une oeuvre protégée pour “fair use” notamment pour des activités de recherche ou pour des activités culturelles est ainsi remplie.

En effet, le moteur de recherches Google est un outil qui recherche toutes les informations qui circulent sur la toile, les référence et les indexe ; en l’espèce, le moteur de recherches Google Books effectue ce travail pour toutes les informations concernant des livres de toute sorte ; il les recherche, les identifie, les référence dans leur contexte, les associe à des mots-clés et permet leur rencontre avec l’internaute. La société GOOGLE Inc ne réalise pas d’exploitation autonome des livres qu’elle indexe

Il répond donc à la condition d’activités culturelles”.

Or, ce n’est pas le cas.

Non seulement GoogleBooks utilise un procédé de numérisation… pour une exploitation distincte de son moteur de recherche. (Même si ce dernier va indexer cette masse de données, le réservoir est distinct du moteur de recherches)

Mais en plus, avec GoogleBooks, ce n’est pas une certaine quantité du livre, comme un droit de citation, c’est toute l’oeuvre qui, suite à la numérisation intégrale, est présente sur leur site… en pure violation :

1) des droits acquis par l’éditeur (oui, acquis ! :-) )

2) et tout simplement des droits d’auteurs, auteurs avec lesquels il n’a rien signé !!!

(comme par hasard, Google ne possède pas de service musique, ni ne mets à disposition des morceaux de musique gratuitement à la disposition du plus grand nombre, et pourquoi ? N’est-ce pas là le même système avec droits d’auteurs et d’éditeurs/producteurs… Oh, comme c’est étrange !)…

Les droits d’auteurs ???

Oui, il y a une violation directe des droits d’auteurs.

Et si les éditeurs exigent justice maintenant, je pense que, dans l’avenir, les auteurs ne vont pas arrêter de poursuivre Google en justice pour violation de leurs droits…

Petits rappels des droits d’auteurs

http://www.wipo.int/copyright/fr/faq/faqs.htm#rights

« Quels sont les droits que possède l’auteur?

Les créateurs d’œuvres protégées par le droit d’auteur et leurs héritiers ont certains droits fondamentaux. Ils ont notamment le droit exclusif d’utiliser l’œuvre ou d’autoriser son utilisation à des conditions convenues. Le créateur d’une œuvre peut interdire ou autoriser :

sa reproduction sous diverses formes, par exemple sous forme d’imprimés ou d’enregistrements sonores;

son exécution en public, pour les pièces de théâtre ou œuvres musicales par exemple;

son enregistrement, par exemple sous forme de disques compacts, cassettes ou cassettes vidéo;

sa radiodiffusion par radio, câble ou satellite;

sa traduction en d’autres langues ou son adaptation, consistant par exemple à transformer un roman en scénario de film. »

===> « à des conditions convenues… Le créateur d’une œuvre peut interdire ou autoriser ». Etc.

Interdire ou autoriser.

Or que sait Google des droits accordés par l’auteur à l’éditeur ?

Et qu’a-t-il convenu avec les auteurs ?

Rien.

Google ne demande rien, Google se sert et impose GoogleBooks !

Au mépris direct des droits d’auteurs.

Bref, même si les éditeurs perdent leur procès.

Les auteurs peuvent interdire à Google d’utiliser leur(s) oeuvre(s)…

Parce que c’est un droit fondamental ! FONDAMENTAL ! :-)

Et parce que GoogleBooks aurait d’abord dû leur demander l’autorisation, il est déjà dans l’illégalité !

Dans ces procès, j’ai l’impression qu’on oublie un peu trop souvent le droit des auteurs à disposer de leur oeuvre. On voit l’éditeur (qui refuse à juste titre cette contrefaçon sur un produit dont il a l’exclusivité temporaire, oui, temporaire), mais pas l’auteur… qui va pourtant récupérer ses droits à la fin du contrat !

Un contrat sans fin, si l’auteur n’y prend pas garde, puisque l’oeuvre sera toujours disponible au niveau télématique

Rajoute à ça que Google veut se positionner comme un libraire mondial, et profiter d’une rémunération à chaque vente. (c’est de notoriété publique, avec la question des oeuvres orphelines) On est bien dans de la contrefaçon pure et dure, avec ambition concurrentielle.

Ce n’est plus du tout du Fair Use !

Il y a de l’argent à la clef, beaucoup, on sort du Fair Use.

Voilà pourquoi, j’estime que tu t’emballes un peu vite à télescoper les deux affaires dans ta conclusion.

Car il est bien précisé : non lucrative ! (Fair Use : non lucrative)

“L’activité de moteur de recherches est une activité non lucrative en soi et permet un accès absolument gratuit et universel à tous les internautes sans condition d’inscription ou de paiement de redevances.

Tout cela m’amène à penser aux risques que prennent les bibliothèques qui ont des ambitions de librairie. (avec des oeuvres encore sous droits)

Même si le droit d’exploitation est accordé par un éditeur, il faut se souvenir que ce droit disparaît à l’extinction du contrat de l’auteur avec l’éditeur. Et que l’auteur retrouve et conserve l’intégralité de ses droits…

Des droits que GoogleBooks foule au pied !

En tout cas merci pour ta présence au tribunal, et pour ce nouveau billet très intéressant.

Bien cordialement

B. Majour

@B.Majour

Oui c’est assez troublant de voir resurgir ici la question du droit applicable alors que nous venions d’en parler. Je pense que cela montre qu’il s’agit d’un sujet extrêmement sensible en ce moment à l’heure où Internet bouleverse toutes les frontières.

Votre message aborde beaucoup de questions. Je ne suis hélas pas complètement d’accord avec un certain nombre de vos développements (attention en particulier à ne pas mélanger les oeuvres du domaine public numérisé par Google – notamment à Lyon- et les oeuvres sous droits numérisées aux Etats-Unis. Ce sont deux choses différentes). Je vous ferai une réponse détaillée un peu plus tard, car je suis un peu débordé.

Je suis par contre d’accord avec vous sur l’effacement des auteurs dans ce débat (malgré la présence de la SGDL au procès). Si des auteurs s’étaient directement constitués partie au procès et pas seulement des éditeurs, cela aurait pu changer bien des choses, tant au niveau juridique que symbolique.

Je vous conseille vivement d’aller faire un tour sur le blog « Décryptages : droit, nouvelles technologies ». Son auteur, qui avait pris par à notre discussion, a fait un billet qui porte précisément sur le droit applicable aux blogs hébergés aux Etats-Unis. Et son analyse est très éclairante !

Merci pour tous les détails apportés sur ce procès qui devait être passionnant

Je les ai résumés sur le site de l’ADBS

Google Livres en France. Loi des Etats-Unis ou loi française ?, 26 septembre 2009

http://www.adbs.fr/google-livres-en-france-loi-des-etats-unis-ou-loi-francaise–72117.htm?RH=DOSTHE_DROINFO

On attend effectivement la suite avec beaucoup d’intérêt

Peut-on proposer à l’auteur de ce remarquable billet de bien vouloir monter avec nous un plateau sur http://techtoc.tv ?

Il suffit de m’écrire via notre réseau en se logguant sur la plateforme.

Nous pouurions sans problème inviter d’autres spécialistes voire parties prenantes pour développer en mode talksow un débat autour de vos passionnantes recherches.

Merci Calimaq pour ces multiples réponses (et la réponse du blog Décryptages).

Je précise, s’il en est besoin, que, à ma connaissance, la Bibliothèque de Lyon n’offre à la numérisation que des oeuvres dans le domaine public.

Cependant, pour avoir travaillé dans la numérisation, je sais également que les oeuvres ne se déplacent pas à des milliers de kilomètres, ni ne traversent des océans… quand il est possible de procéder autrement. Rien que pour des questions de logistique et d’assurance.

Reste que la faute – de numériser des oeuvres encore sous droits – a au moins été commise aux Etats-Unis, et qu’il est facile d’imaginer une erreur ou plus dans une numérisation massive.

Ou même de ne voir, dans une structure, que le côté pratique, en oubliant que le tiers lui va s’ouvrir au monde (sans vous demander votre avis, ou alors de manière contractuelle).

Car il est certain qu’une numérisation en masse va violer des droits (d’auteurs, éditeurs ou autres) en vigueur dans l’un ou l’autre pays du monde.

Et là, quels risques pour la bibliothèque fautive ?

Contrefacteur ou pas ?

A mon avis, voilà un point intéressant à creuser (quand le temps sera là ;-) )

Pour ce qui est de GoogleBooks

Voici un livre de 1995, dont il manque une page de temps en temps.

http://books.google.fr/books?id=3zS4MFhquQYC&pg=PA294&dq=la+martini%C3%A8re&lr=&num=100#v=onepage&q=la%20martini%C3%A8re&f=false

rien qui empêche la lecture suivie.

On est loin du système qui affiche à peine trois embryons de texte autour des mots cherchés (et parfois, le mot surligné de jaune se trouve dans la partie masquée)

A ce niveau-là, si GoogleBooks n’a pas obtenu les droits, il propose bien plus qu’une courte citation. (loin des trois premiers chapitres proposés par des librairies en ligne pour attirer le lecteur)

Autant je pourrais comprendre que Google stocke des fichiers trouvés sur Internet pour leur indexation, autant la numérisation (de l’oeuvre intégrale) est une étape différente de l’indexation.

Sinon, très franchement, je vois pas ce qui va m’interdire – demain, en cas de victoire de Google – de scanner toute ma bibliothèque, et puis tout ce qui me passe sous la main, de l’indexer… et de proposer la presque totalité des oeuvres au public (à quelques pages près)

S’il ne s’agit que d’indexer les choses, en occultant quelques pages (ou portions), pour ne plus avoir à respecter les droits de quiconque, c’est coool !!! :-)

C’est aussi coool, quand je lis ça :

http://www.lemonde.fr/technologies/article/2009/09/25/le-seuil-demande-15-millions-d-euros-a-google_1245162_651865.html

« Alexandra Neri, avocate de Google, a contesté la compétence de la justice française au motif que la numérisation des livres, selon elle, a lieu aux Etats-Unis.

Elle a ajouté que « ce que fait Google est absolument légal. Nous n’avons jamais nié que les Editions du Seuil détiennent les droits sur les oeuvres papier, mais elles n’ont jamais prouvé qu’elles avaient les droits sur les versions numériques de ces oeuvres. »

Sûr que Google les a !

A part l’auteur, je ne vois pas bien qui d’autres les a ces droits, si l’éditeur ne les a pas.

Sacré Google quand même !

Bien cordialement

B. Majour

@B.majour

Juste quelques précisions :

Le livre que vous citez provient du programme partenaires de Google Book. On le voit à la mention qui figure en bas à gauche de l’écran « Pages affichées avec l’autorisation de Peeters Publishers. » Cela signifie que Google et l’éditeur ont conclu des accords de partenariats. On n’est pas dans le cas des livres sous droits trouvés par Google dans les bibliothèques américaines et scannés sans autorisation. C’est pour cela que l’on peut afficher des protions complètes du document et pas seulement les 3 extraits. Tout cela est complètement légal et négocié entre Google et l’éditeur qui est rémunéré.

http://books.google.fr/books?id=3zS4MFhquQYC&pg=PA294&dq=la+martini%C3%A8re&lr=&num=100#v=onepage&q=la%20martini%C3%A8re&f=false

Il n’est pas exclu que les bibliothèques qui ont livré les livres protégés à Google aux Etats-Unis puissent voir un jour leur responsabilité engagée. Ce serait même tout à fait logique, mais encore faut-il que Google soit condamné (et ce n’est pas forcément le tour que prennent les choses, ni aux Etats-unis, ni en France).

Enfin, je pense que l’argument soulevé par Me Neri est on ne peut plus pertinent et justifié. Que les éditeurs réclament et attaquent en justice, très bien. Mais ils ne peuvent le faire que s’ils apportent la preuve qu’ils détiennent bien les droits numériques sur les ouvrages. Or dans la mesure où les contrats d’édition ne mentionnent explicitement les formes numériques d’exploitation que depuis un petit nombre d’année, force est de constater que les éditeurs n’ont pas ces droits qui sont restés aux auteurs.

Et ils pourraient d’ailleurs très bien voir leur demande jugée irrecevable pour cette raison (d’où le problème posé par ‘absence d’auteurs en chair et en os comme partie à ce procès !).

J’ajoute qu’il ne serait pas normal que les éditeurs « raflent » ainsi les droits numériques. Si on défend la conception classique du droit d’auteur, les droits d’exploitation numérique sont aux auteurs, en l’absence de mention formelle dans les contrats.

Maintenant c’est vrai que Google n’a pas non plus ces droits. Et qu’il sera certainement impossible de recontacter tous les auteurs pour négocier l’exploitation numérique avec eux.

Or rejoint alors la problématique des œuvres orphelines et elle est redoutable à régler.

C’est précisément cette faille du système qui donne toute sa force à Google.

Exact pour le livre, dont je n’avais pas développé l’ascenseur, jusqu’à cet endroit caché. (Placé en haut, au dessus des endroits où trouver le document, cela aurait plus lisible.)

Ceci me permet toutefois de noter une chose : quand Google veut, il peut.

Serait-ce à dire qu’il n’a pas contacté les éditions qui l’attaquent en justice, pour savoir s’il pouvait utiliser leurs oeuvres pour l’indexation ?

Ce qui laisse plus que rêveur sur l’envie de Google de contacter les éventuels ayants droits sur les oeuvres orphelines.

Incapable de contacter un éditeur, encore vivant, dont on capture 3000 titres sur 4000 du catalogue… Vraiment ?

Qu’en sera-t-il des millions d’oeuvres orphelines ? Lorsque Google s’est engagé à effectuer des recherches pour retrouver les éventuels ayants droits.

Avec Google, on reste toujours dans : je force le passage, dites-moi si oui ou non ça vous fait mal là où j’écrase vos droits. :-) C’est digne du pachyderme qu’il devient.

Pour l’argument du Me Neri, c’est vrai qu’il est opposable.

Pertinent, c’est moins sûr.

Car, les Editions La Martinière sont récentes (1992), et le problème des textes électroniques se posaient déjà à cette époque.

Et quand bien même n’auraient-ils pas signé le contrat sur ce volet, rien ne les empêche de le faire maintenant ou de demander l’autorisation à leurs auteurs.

(auteurs avec lesquels ils sont « encore » en contrat)

Ce que Google n’a absolument pas fait… sinon, il aurait déjà pu produire un document montrant d’éventuels contacts avec les éditions qui l’assignent en justice.

Et ne pas contacter l’éditeur, ça laisse vraiment perplexe sur un éventuel contact avec les auteurs de cet éditeur. (Mais peut-être ont-ils des atouts dans leurs manches, peut-être se réserve-t-il pour la suite.)

La pertinence de l’argument me semble quelque peu farfelue, lorsqu’il suffit aux éditeurs de montrer au moins un contrat pour lesquels ils détiennent ces droits électroniques.

Bien sûr qu’il n’est pas normal de « rafler » les droits, il suffit d’un contrat avec l’auteur. :-) Encore faut-il effectuer cette démarche et obtenir l’autorisation contractuelle.

Et là, au niveau juridique, à quelle date faut-il avoir signé ce contrat sur le volet électronique ?

– Avant la numérisation par Google ?

– Avant le début du procès ?

– Avant la fin des plaidoiries ?

pour faire valoir ce que de droit.

De plus, qu’est-ce qui interdit à Google d’éliminer tous les livres de ces éditeurs de son catalogue, et de ses références ?

N’est-on pas dans un monde où le référencement est la notion clef ?

Celui qui n’est pas référencé n’existe plus, n’existera plus d’ici quelques temps.

Et s’ils veulent revenir, Google pourra les faire payer.

Alors, franchement, à quoi Google joue en cherchant l’affrontement ?

Merci encore, Calimaq, pour cette réflexion.

Bien cordialement

B. Majour

P.S. : je vois mieux ce dont il était question pour l’indexation par les bibliothèques. Sauf que, en France, nous avons l’obligation de dépôt légal, ce qui implique certaines choses. En France, pas chez Google :-)

A B. Majour.

* « les bibliothèques qui lui ont prêté les documents ne sont-elles pas contrefacteurs à leur tour, en ayant dépassé le cadre de leurs missions » :

Le projet de règlement désormais caduc prévoyait que les éditeurs et auteurs qui prenaient part au règlement devaient renoncer à toutes revendications contre les bibliothèques qui avaient mis des ouvrages sous droit à disposition de Google (voir p. 26, point 13, 2e §), ce qui laisse en effet penser que la responsabilité de ces bibliothèques pour complicité de contrefaçon et recel pouvait être engagée. (http://www.googlebooksettlement.com/intl/fr/Final-Notice-of-Class-Action-Settlement.pdf)

* « comme par hasard, Google ne possède pas de service musique, ni ne mets à disposition des morceaux de musique gratuitement à la disposition du plus grand nombre, et pourquoi ? N’est-ce pas là le même système avec droits d’auteurs et d’éditeurs/producteurs… »

Est-ce de l’ironie de votre part ? car, de fait, Google a récemment conclu des partenariat avec Sony, Warner, EMI et Universal pour diffuser gratuitement de la musique en Chine (voir la traduction approximative du communiqué de googlechinablog ici : http://tinyurl.com/ybsanpu). Il me semble que la logique commerciale de Google tend à couvrir toute la panoplie des industries culturelles liées au texte, à l’image et au son : livres et presse écrite, images fixes et animées (fictions, documentaires, émissions télévisées, dessins animés, films, téléfilms…), enregistrements sonores (radio, musique), jeux vidéo…

* « Bref, même si les éditeurs perdent leur procès, les auteurs peuvent interdire à Google d’utiliser leur(s) oeuvre(s)… »

Oui, mais pour cela il fallait (selon ce que prévoyait la v. 1 du règlement) que les auteurs, à condition de détenir les droits numériques de leur oeuvre, fassent jouer leur droit d’opt-out, intentent un procès aux Etats-Unis contre Google et le gagnent (voir le règlement p. 27 point 14), ou bien que, prenant explicitement ou tacitement part au règlement, ils demandent le retrait de l’oeuvre.

* « Un contrat sans fin, si l’auteur n’y prend pas garde, puisque l’oeuvre sera toujours disponible au niveau télématique »

Le contrat sans fin, c’est pour aujourd’hui puisque les appareils du type Espresso Book Machine permettent de ne plus avoir de rupture de stock (c’est ce qu’Hachette est en train de mettre sur pied dans son centre de distribution de Maurepas). Il faudrait sans doute amender la législation de manière à attribuer de nouveaux droits aux auteurs dans le cadre de ce nouveau mode de production de livres ; autrement, je ne vois pas quand ni comment ils auraient l’occasion de recouvrer leurs droits patrimoniaux, ou simplement de renégocier leurs contrats (mais je n’ai pas creusé cette question).

@Aurélia

Oui, c’était bien de l’ironie. :-)

La Chine, c’est intéressant… pour les chinois, mais ce n’est pas l’équivalent de GoogleBooks ouvert au monde.

De plus, Google prend des partenariats.

Qu’est-ce qui l’empêchait d’en prendre avec les éditeurs qui le poursuivent en justice ? (qu’ils soient français, ou américains d’ailleurs)

Pas assez gros partenaires peut-être ?

(trop de démarches à réaliser ? Ou alors, on pouvait, on peut s’en passer, un procès coûtera moins cher.)

Pour le contrat d’auteur, un bon contrat précise maintenant une date de fin, ou au moins une durée. Les droits patrimoniaux sont cédés pour une période définie dans le contrat (entre 5 et 10 ans, sur ceux que j’ai lus).

De toute façon, on peut aussi estimer que le contrat devient caduc, quand il n’y a plus de vente pendant une durée de X mois… l’éditeur ne défendant plus le livre comme il le devrait.

Par contre, je tique un peu sur la réponse suivante.

« * “Bref, même si les éditeurs perdent leur procès, les auteurs peuvent interdire à Google d’utiliser leur(s) oeuvre(s)…”

Oui, mais pour cela il fallait (selon ce que prévoyait la v. 1 du règlement) que les auteurs, à condition de détenir les droits numériques de leur oeuvre, fassent jouer leur droit d’opt-out, intentent un procès aux Etats-Unis contre Google et le gagnent (voir le règlement p. 27 point 14), ou bien que, prenant explicitement ou tacitement part au règlement, ils demandent le retrait de l’oeuvre. »

A tout prendre, je ne vois pas ce qui empêche un auteur vivant d’interdire à Google de disposer de son oeuvre… peu importe la date. Que le procès avec quelques-uns soit gagné ou perdu, qu’il ait lieu ou non.

Autoriser ou interdire certaines exploitations ou formes d’exploitation de son oeuvre (non concédées à un éventuel éditeur), ça reste toujours possible.

C’est un droit inaliénable du droit d’auteur.

Je ne connais assez peu le droit d’auteur américain, mais il me semble que sur ce sujet, ils ont les mêmes droits qu’en France.

De plus, votre réponse semble indiquer que GoogleBooks serait incapable d’accepter la loi/les lois telles qu’elles existent, et qu’on en soit réduit, en permanence, au procès pour obtenir l’application de la loi.

Est-il si compliqué de respecter la loi ?

De demander l’autorisation ?

C’est quand même inquiétant ce besoin qu’à GoogleBooks de bafouer les lois, lorsqu’il est possible de s’y prendre autrement. Et tout cela me conforte dans l’idée que, pour les oeuvres orphelines, GoogleBooks n’a jamais eu l’intention d’effectuer la moindre recherche des ayants droits.

S’il est incapable de demander l’autorisation aux auteurs vivants, sur des oeuvres dont ils détiennent les droits… que dire des autres ?

Google, le roi de l’indexation, incapable de retrouver l’adresse d’un auteur ?

On croit rêver ! :-)

Bien cordialement

B. Majour (qui vous remercie de votre réponse)

A B. Majour 15.

* « Qu’est-ce qui l’empêchait d’en prendre [des partenariats] avec les éditeurs qui le poursuivent en justice ? »

Il me semble que le comportement de Google peut s’expliquer par une stratégie économique : « time is money ». Google a placé ses partenaires potentiels devant le fait accompli de manière à négocier en position de force le moment venu (l’avenir dira si Google n’y est pas allé un peu trop fort). Dans le même temps, Google a commencé à occuper le terrain commercial tout en continuant à améliorer sa machine de guerre technologique.

Le procès en cours vise aussi à rétablir un rapport de force plus favorable pour les éditeurs français. Comme Christine de Mazières, déléguée générale du Syndicat national de l’édition, l’a déclaré au Monde (en date du 24 septembre) : « Nous n’avons jamais cessé de discuter avec Google […]. Cela fait trois ans que nous négocions : ils nous ont fait miroiter beaucoup de choses, mais jamais de propositions concrètes. »

* « je ne vois pas ce qui empêche un auteur vivant d’interdire à Google de disposer de son oeuvre […] Autoriser ou interdire certaines exploitations ou formes d’exploitation de son oeuvre (non concédées à un éventuel éditeur), ça reste toujours possible.C’est un droit inaliénable du droit d’auteur. »

Ce qui est inaliénable en France, c’est le droit moral. La première condition pour qu’un auteur puisse « interdire à Google de disposer de son oeuvre » est, comme vous le soulignez, qu’il n’ait pas explicitement cédé à un tiers les droits d’exploitation numérique de son oeuvre.

Dans le cadre du projet de règlement désormais caduc, la seconde condition, pour un auteur dont l’oeuvre avait été classée par Google comme commercialement indisponible sur le marché américain, c’était 1. de ne pas refuser explicitement d’adhérer au règlement (procédure de l’opt-out), 2. de revendiquer son oeuvre auprès du Book Right Registry. Ce faisant, l’auteur donnait à Google la possibilité de brûler la politesse à son éditeur papier, puisqu’il suffisait dès lors à Google de contacter l’auteur afin de négocier directement avec lui l’exploitation numérique de son oeuvre, voire, qui sait, d’autres droits d’exploitation.

Bien sûr, dans le projet de règlement v. 1, l’auteur pouvait toujours choisir l’opt-out et la voie du procès contre Google Inc. aux Etats-Unis.

J’ajouterai que, s’agissant d’une oeuvre commercialement disponible sur le marché américain, Google était tenu de contacter l’éditeur avant de la numériser, ce qui ouvrait droit à une indemnisation pour l’éditeur (et l’auteur) au titre des oeuvres indûment numérisées jusqu’au 5 mai 2009, dès lors que l’éditeur était titulaire des droits.

* « Google, le roi de l’indexation, incapable de retrouver l’adresse d’un auteur ? On croit rêver ! »

Pas besoin de vous pincer, vous ne rêvez pas : il peut être effectivement très long, très difficile et même impossible de retrouver l’adresse d’un auteur ou de ses ayants droit, même pour le « roi de l’indexation ». Google a encore quelques efforts à faire : tout n’est pas sur Internet.

Je me permet d’intervenir à mon tour :

Pour quelles raisons l’application du reglement Rome II n’a pas été soulevée ? En effet, il y avait un élément d’extraneïté (et pas qu’un), le tribunal était celui d’un Etat membre, et la loi applicable aurait été celle de la Lex Loci Protectionis. Les actes de contrefaçons ont ils été perpétués avant le 20/08/07 ?

Par ailleurs, je rebondis sur ce qu’à dit Aurélia, rien n’empeche un auteur (à mon sens) d’intervenir sur le terrain du droit moral.

En effet, même si l’acte de numérisation n’entraine pas (au niveau littéraire) une atteinte matérielle évidente, et ce à la différence de la musique, du cinéma, ou encore de l’art pictural dans son ensemble. Toutefois si, comme le semble soulever B. Majour, il existe des coupures dans la lecture, l’atteinte matérielle est clairement identifiable et permet de faire valoir son droit au respect. A condition bien évidement que ces coupures ne soient pas justifiées pour satisfaire à l’obligation de courte citation (et on en est loin …), ou que ces coupures ne résultent pas d’un impératif technique (ce qui à l’évidence n’est pas le cas).

En outre, une atteinte à l’esprit de l’oeuvre pourrait également être soulevée tant il est simple pour l’auteur de s’en prévaloir, sa qualification de droit absolu semble est reconnue (ce qui à mon sens est condamnable). Il ne reste donc qu’à appliquer les arrêt Ferrat et « on va fluncher » à google. Toutefois, de mémoire, je n’ai pas encore vu d’application du droit au respect avec un élément d’extranéité.

@ Dezerzh

* L’avocate du Syndicat national de l’édition, Me Gallot Le Lorier, a bien revendiqué l’application du règlement de Rome II dans le sens où vous l’indiquez, à savoir que c’est la loi du pays pour lequel la protection est réclamée qui doit s’appliquer. Mais l’interprétation de Rome II est controversée parmi les juristes. Me Gallot Le Lorier a mis en avant la loi du pays du fait générateur, en faisant valoir qu’il s’agissait de la France en raison de l’existence de points de contact plus nombreux avec la France qu’avec les Etats-Unis. A quoi Me Neri, l’avocate de Google, a répondu qu’il fallait appliquer la loi du pays où le préjudice avait été subi, c’est-à-dire les Etats-Unis.

* Le programme de numérisation d’ouvrages Google Print for Libraries a été annoncé le 14 décembre 2004 par un communiqué de presse de Google (http://www.google.com/press/pressrel/print_library.html).

* Sur la question du droit moral, je vous invite à relire ce que Calimaq a écrit dans son billet : « Mais que restera-t-il de ces moyens si le tribunal décide de trancher l’affaire sur la base du droit américain ? Plus possible par exemple pour les éditeurs et auteurs français d’exiger le respect du droit moral qui n’existe pas aux Etats-Unis. Inutile également d’essayer de confronter Google Livres aux limites étroites des exceptions du droit français comme la courte citation. Et Google pourrait même au final… gagner ! S’il parvient à faire reconnaître au juge que son projet s’inscrit dans le cadre de ce que l’on appelle aux Etats-Unis le fair use (usage équitable). »

Merci pour cette réponse.

Je reste toutefois circonspect quant à l’application du droit américain. Le préjudice étant situé autant sur le sol américain que sur le sol français. Par ailleurs, comme le souligne assez justement notre hôte (que je remercie pour ses messages sur twitter, et son blog et tout et tout …), l’acte de représentation est également en france. Ainsi, on se retrouve à la fois avec une contrefaçon pour reproduction (indéniable en l’espèce); mais avec lequel il est difficile de savoir s’il a été effectué sur le sol français ou non. Quand à l’action en contrefaçon reposant sur la représentation, elle est indubitablement française puisqu’il l’accès à l’information peut se faire sur le sol français. (j’avoue je que prend des raccourcis)

Cependant, en admettant que le juge, admette la protection par le droit américain, s’attirant par la même les foudres des internationalistes et des intellectualistes, il n’est pas sur qu’il donne raison à google. En effet, à la différence de la simple indexation d’image comme dans l’affaire SAIF, il reproduit lui même les livres, les met à disposition. Il y a peut de chance que le fair use puisse venir, ici, faire obstacle à l’action en contrefaçon. (peut-être suis je un peu optimiste…)

Toutefois, les paris sont ouvert (enfin du moins après le vote de l’ouverture à la concurrence des jeux en ligne). Le betting sur des décisions de justices est il possible d’ailleurs ?

Quand à mon application du droit moral, il n’était d’ailleurs question que de son application en droit français et dans le cas où il ait cédé l’intégralité de ses droit patrimoniaux, le permettant d’agir en tout état de cause. Par ailleurs, lorsque notre hôte dit il sera impossible au éditeur et aux auteurs d’agir sur leur droit moral. Je me permet de lui rappeler que les éditeurs ne peuvent agir sur un droit moral qui n’appartient qu’aux auteurs (ou interprètes) et qui est incessible (malheureusement). En gros je ne faisait pas intervenir le droit moral dans l’affaire google mais juste rebondissait sur ce que vous aviez dit précédemment.

Bien à vous,

Michel Donval

Malgré le caractère universel du Règlement de Rome II, prévu à l’article 3, je pense qu’il convient d’appliquer la règle specialia generalibus derogant. En d’autres termes, dans la mesure où la Convention de Berne de 1886 règle la question du conflit de lois, cette dernière doit être appliquée prioritairement.

@jerome,

effectivement j’avais vu cette possibilité dans votre article. Mais comme tout deux évoque la même règle …

Bonjour

je suis favorablement impresionné par la qualité rare de votre discussion ; j’aimerais avoir vos commentaires sur les effets de la décision du Juge Chin le 13 Novembre 2009

Cette décision rendue à propos de la numérisation des livres par Google sans autorisation des ayant droits exclut à la demande de leurs représentants les ayant droits de livres français et allemands qui sont ainsi momentanément au moins privés de l’indemnisation négociée entre les éditeurs américains et Google .

la question est de savoir comment les ayant droits français et allemands peuvent maintenant obtenir réparation de ce préjudice

En vous lisant , je comprends qu’ils peuvent se tourner vers le Juge français et demander alternativement :

– soit l’application du droit français et fonder la demande sur le fondement juridique de la contrefaçon

– soit l’application du droit américain et fonder la demande sur les fondements juridiques développés par les éditeurs américains ayant conduit Google à transiger

Google fait se qui lui plais et ensuite voie dans quelle sans souffle le vent, de toute façon avec les milliard de dollars qu’il encaisse ils peuvent se permettent se que bon leur semble ont dirais.