Au sein de ma tératologie personnelle, la figure de Jean-Michel Jarre occupe une place particulière. Si le grand public connaît les activités musicales du personnage, on sait généralement moins que Jean-Michel Jarre joue un rôle de premier plan dans le lobbying en faveur du renforcement du droit d’auteur, notamment en tant que président de la CISAC (le regroupement mondial des sociétés d’auteurs, type SACEM).

Cela l’a conduit à donner sur le sujet de nombreuses conférences et interviews ces dernières années, dont la plupart ont eu le don de me faire bouillir le sang. Mais une en particulier m’avait marqué en 2011, dans laquelle il se prononçait en faveur de l’établissement d’un droit d’auteur perpétuel et donc de la suppression pure et simple du domaine public :

Au XVIIIème siècle, on a décidé de manière assez subjective de se dire que le droit d’auteur, le copyright, aura une durée de vie de 50 ans. Pourquoi ? Parce qu’à cette époque-là, l’espérance de vie d’un être humain était de 50 ans. Aujourd’hui, on est deux siècles plus tard et il est temps de se dire ‘pourquoi on appliquerait pas ce qui existe dans l’industrie, c’est-à-dire le brevet ?« .

La philosophie du brevet c’est que c’est absolument infini et qu’on le renouvelle tous les 20 ans. Et moi, je suis absolument pour le fait d’élargir et d’allonger beaucoup la durée de vie du copyright ce qui permettrait, et c’est pas pour des problèmes de succession et des ayants droit de la famille de l’auteur, d’introduire dans la tête de chacun dans notre société aujourd’hui, le fait que le geste de création est quelque-chose qui a une valeur inestimable.

Aujourd’hui, personne d’entre nous ne peut se payer Mona Lisa. En revanche, la 9ème de Beethoven ne vaut rien. Est-ce que ça veut dire que Beethoven est un artiste mineur par rapport à Léonard de Vinci ? C’est toute la question et c’est sur tous ces problèmes qu’il va falloir que des lois du système de type Hadopi se penchent.

Droit d’auteur à perpétuité…

La première chose qui frappe en lisant ces lignes, c’est l’ignorance crasse dont Jean-Michel Jarre fait preuve à propos de cette propriété intellectuelle dont il entend pourtant se faire le héraut. Ce n’est en effet pas au XVIIIème siècle que la durée du droit d’auteur a été fixée à 50 ans (après la mort du créateur, soit dit en passant…), mais bien plus tard, en 1866 en France et en 1886 avec la Convention de Berne au niveau mondial. A sa création en 1791, les révolutionnaires n’avaient donné au droit d’auteur qu’une durée de 5 ans après la mort du créateur. Par ailleurs, Jean-Michel Jarre se trompe aussi lourdement à propos de la propriété industrielle, puisque ce sont les marques que l’on peut renouveler indéfiniment par période de 10 ans, et non les brevets qui expirent bien au bout de 20 ans, ce qui permet l’existence d’un domaine public des inventions (lequel s’avère fondamental, puisque c’est par exemple la condition de possibilité des médicaments génériques). On pourra déduire de ces approximations qu’en choisissant Jean-Michel Jarre comme porte-parole, le secteur de la création a vraiment décidé de confier le sérail à l’eunuque…

Mais là n’est pas le plus important, car cette sortie un peu grotesque en faveur d’un droit d’auteur « éternel » touche en réalité à des questions tout à fait essentielles. Depuis qu’il existe des débats sur les droits des créateurs (déjà sous l’Ancien Régime), la question s’est posée de savoir s’il fallait les concevoir sur le mode de la propriété ou sous une forme différente. Or si l’on admet que le droit d’auteur est bien une propriété, alors l’existence même du domaine public devient problématique, car normalement, la propriété que l’on peut revendiquer sur des biens est sans limite dans le temps. C’est ce qui permet par exemple de léguer une terre ou une maison à ses descendants au fil des générations sans que le processus s’interrompe. Or si le droit d’auteur se transmet bien aux héritiers de l’auteur à sa mort, cette dévolution a une fin en ce qui concerne les droits patrimoniaux. 70 ans en principe après la mort de l’auteur, ces droits s’éteignent et l’oeuvre accède au domaine public, ce qui signifie qu’elle devient librement réutilisable (sous réserve du respect du droit moral qui persiste) et rejoint alors les Communs de la connaissance.

La prise de position de Jean-Michel Jarre reflète en réalité le discours maximaliste sur le droit d’auteur, poussé depuis des années par les ayants droit et les industries culturelles, qui cherchent constamment à en étendre l’étendue et la portée, en appelant à la suppression de toutes les formes de limitations établissant un équilibre avec les droits du public.

Déshérité par son père

Or il est arrivé récemment à Jean-Michel Jarre une grave déconvenue dont je vous propose de goûter l’ironie toute particulière s’agissant d’un tel Copyright Troll. Par un arrêt rendu le 27 septembre dernier, la Cour de Cassation a en effet reconnu la validité du testament de Maurice Jarre, le père de Jean-Michel, célèbre compositeur de musiques de films décédé en 2009.

Celui-ci avait en effet pris la décision de déshériter complètement ses deux enfants au profit de son épouse, y compris en ce qui concerne ses droits d’auteur. La journaliste du Monde Rafaele Rivais raconte cette histoire sur son blog, dans un billet que je vous recommande d’aller lire. L’affaire soulève notamment des questions intéressantes sur le plan juridique, car il est normalement interdit en France de déshériter ses enfants. La loi leur accorde une protection par le biais du mécanisme de la réserve héréditaire, qui limite la liberté testamentaire et leur garantit une part sur l’héritage, variable selon le nombre d’enfants, dont leur parent ne peut disposer à sa guise, contrairement à la «quotité disponible».

Or ici, le testament de Maurice Jarre a été établi selon la loi de l’Etat de Californie, où le compositeur résidait depuis de nombreuses années, laquelle ne contient pas de disposition similaire à la loi française en matière d’héritage. Jean-Michel Jarre faisait valoir que le testament de son père devait être annulé pour ne pas avoir respecté le principe de la réserve héréditaire, qui aurait valeur de principe essentiel du droit protégé par l’ordre international public, ce qui imposerait d’écarter l’application de la loi étrangère. Mais la Cour de Cassation a choisi de suivre la Cour d’appel de Paris qui s’était déjà prononcée sur l’affaire en 2016, en estimant que « si la réserve héréditaire est, en droit interne, un principe ancien mais aussi un principe actuel et important dans la société française, en ce qu’elle exprime la solidarité familiale, garantit une certaine égalité entre les enfants, et protège l’héritier d’éventuels errements du testateur, elle ne constitue pas un principe essentiel de ce droit, tel le principe de non-discrimination des successibles en raison du sexe, de la religion ou de la nature de la filiation, qui imposerait qu’il soit protégé par l’ordre public international français ». La Cour de Cassation en déduit que Maurice Jarre pouvait s’appuyer sur la loi californienne pour déshériter valablement son fils, ce qui va empêcher ce dernier, comme il voulait le faire, d’aller ponctionner une partie des droits d’auteur versés par la SACEM du fait de l’exploitation des oeuvres de son père.

On en arrive donc à une situation tout à fait incroyable où Jean-Michel Jarre, qui défend l’idée d’un droit d’auteur perpétuel sans aucune limite dans le temps, s’est fait priver par son propre père du bénéfice de ses droits d’auteur ! L’ironie de cette histoire est vraiment mordante et les défenseurs du domaine public, au rang desquels je me place, pourront peut-être y voir une certaine forme de justice. Sans tomber dans l’interprétation psychanalytique, on peut se demander s’il n’y a pas un peu d’Œdipe caché qui expliquerait ses prises de potion. Comme si faute d’avoir tué le père, il cherchait à présent à tuer le domaine public…

Quid des licences libres et du domaine public volontaire ?

Mais derrière l’anecdote, cette affaire soulève d’autres questions assez troublantes, sans forcément apporter de réponses claires. En effet ici, Maurice Jarre a choisi de déshériter son fils au profit de sa femme. Mais imaginons qu’au lieu de faire cela, il ait décidé au soir de sa vie de placer ses oeuvres sous licence libre ou de les verser par anticipation dans le domaine public (en utilisant par exemple la licence CC0, comme je le fais pour ce blog). Est-ce que son fils aurait pu alors se plaindre d’avoir été « déshérité » et essayer de revenir sur la décision de son géniteur pour replacer les oeuvres sous droits exclusifs, en faisant valoir son droit au respect de la réserve héréditaire ?

La question est complexe, mais pas complètement nouvelle. Elle s’est déjà posée dans l’histoire à propos de l’écrivain russe Léon Tolstoï, qui peut quelque part être considéré comme l’un des précurseurs de la Culture libre. Pour des raisons religieuses et par patriotisme, Tolstoï a en effet choisi à la fin de sa vie de faire établir un testament dans lequel il exprimait sa volonté d’offrir son oeuvre au peuple russe en renonçant à ses droits d’auteur. C’est ce qui fait que l’édition de ses oeuvres complète parue de 1928 à 1951 porte sur la page de garde de chaque volume cette mention : « La reproduction de ces textes est autorisée gratuitement. » Or ce choix revenait à refuser de transmettre à sa femme Sofia (et à leurs 13 enfants) le bénéfice de ses droits d’auteur. Elle lui a d’ailleurs très amèrement reproché au point d’empoisonner complètement la relation du couple jusqu’à la mort de l’écrivain, qui refusa pourtant de revenir sur sa décision. Or Sofia accusait bien Léon de l’avoir déshéritée, ainsi que ses enfants, comme elle l’exprime dans son journal : « Il a ainsi ôté le dernier morceau de pain de la bouche de ses enfants et de ses petits-enfants pour toujours… Quel monstre ! ».

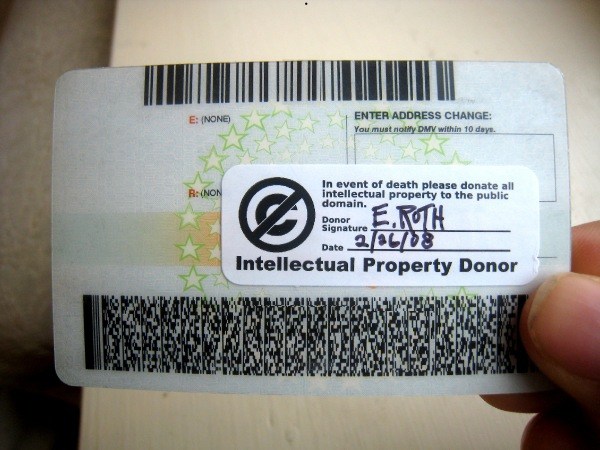

Si Tolstoï avait vécu aujourd’hui, il aurait peut-être choisi plutôt de libérer ses oeuvres sous licence libre avant de mourir ou de les placer dans le domaine public volontairement en utilisant la CC0. En 2010, j’avais écrit un billet à propos d’une intéressante « carte de donneur de propriété intellectuelle » qui, sur le modèle des cartes de donneur d’organes, manifestait la volonté d’un créateur de transférer à sa mort tous ses droits de propriété intellectuelle dans le domaine public.

La décision de la Cour de Cassation rendue à propos de l’affaire Jarre n’offre pas vraiment de réponse claire pour savoir si l’usage des licences libres pourrait être considéré comme une violation de la réserve héréditaire. Elle valide en effet le raisonnement de la Cour d’appel estimant que « si la liberté testamentaire diffère des dispositions impératives du droit français, elle ne contrevient pas à des principes essentiels de ce droit ». La réserve héréditaire n’est donc pas un principe essentiel du droit français, ce qui fait que des lois étrangères contraires n’ont pas à être écartées en cas de conflit de lois, comme c’était le cas dans l’affaire Jarre. Mais il n’en reste pas moins qu’elle appartient aux « dispositions impératives du droit français » que doivent respecter les testaments établis en France.

Les règles régissant l’héritage des droits d’auteur sont par ailleurs assez ambivalentes. Si les descendants se voient bien transmettre les droits patrimoniaux et le droit moral sur l’oeuvre, ils ne peuvent pas complètement les utiliser à leur guise. En effet, ils sont tenus d’honorer les engagements contractuels conclus par l’auteur de son vivant. Par exemple, si l’auteur avait signé un contrat exclusif avec un éditeur, les descendants sont obligés d’en respecter les clauses. Par ailleurs, ils sont normalement aussi tenus de respecter les volontés clairement exprimées par l’auteur de son vivant et une action en justice est même prévue par le Code de propriété intellectuelle pour sanctionner « l’abus notoire dans l’usage ou le non-usage des droits d’exploitation de la part des représentants de l’auteur décédé« .

Des licences libres comme les Creative Commons prévoient elles-mêmes la possibilité d’une certaine forme de réversibilité. Le titulaire des droits peut choisir de cesser de mettre à disposition son oeuvre sous licence libre pour revenir aux droits exclusifs classiques, mais il ne peut ce faisant remettre en cause les droits déjà obtenus par les réutilisateurs. On pourrait donc imaginer des descendants user de cette possibilité pour replacer une oeuvre de leur parent sous « copyright : tous droits réservés ». Mais il me semble que ce faisant, ils commettraient un « abus de droit notoire », car le choix d’une licence libre manifeste une volonté claire du créateur d’autoriser la réutilisation de son oeuvre, dont les descendants ne devraient pas pouvoir librement disposer à leur guise.

Par ailleurs, il me semble aussi qu’on ne peut tout simplement pas dire que diffuser ses oeuvres sous licence libre ou les verser dans le domaine public par anticipation revient à déshériter ses descendants. Le principe de la réserve héréditaire est fait pour empêcher une personne de favoriser un tiers ou un descendant en particulier au détriment du reste de la fratrie. On est donc face à un mécanisme qui empêche qu’un intérêt privé soit favorisé par rapport à un autre. Mais en optant pour une licence libre ou le domaine public volontaire, c’est l’intérêt public que l’auteur favorise et cette considération devrait être prise en compte pour écarter l’application du principe de la réserve héréditaire.

***

Il n’en reste pas moins que l’on ne sait pas exactement ce que répondrait un tribunal s’il était saisi d’un conflit sur ce genre de questions. Il faut espérer que si un tel procès devait un jour survenir, le juge en charge de l’affaire se souvienne de ces paroles de Victor Hugo :

L’héritier du sang est l’héritier du sang. L’écrivain, en tant qu’écrivain, n’a qu’un héritier, c’est l’héritier de l’esprit, c’est l’esprit humain, c’est le domaine public. Voilà la vérité absolue.

Bonjour

Juste une correction : les marques doivent être renouvelées tous les 10 ans et non tous les 20 ans.

Bonjour

Je pense que la réversibilité du droit d’auteur (une fois les oeuvres placées sous licenses libres) ne peux être faite que par l’auteur lui-même.

D’autre part à partir du moment où un patrimoine est inexistant à la mort, il ne fait plus partie de l’inventaire de succession et ne pourrait donc plus être revendiqué par ses héritiers.

Cdt

j’aime me promener sur votre blog. un bel univers. vous pouvez visiter mon blog (cliquez sur pseudo) à bientôt.

Qu est ce qu on a à embêter ou commenter des affaires privées de un grand monsieur comme lui. Il peut quand même faire valoir ses droits privés sans commentaires narquois jalouX et moqueurs. Moquez vous Moquez vous l auteur de l article ne lui arrive pas à la cheville. Moi je trouve qu il a raison pour les droits de auteurs . Bravo jean michel

C’est bien d’être fan d’un artiste, mais cela ne devrait pas dispenser d’un minimum d’esprit critique…

Non il faut effectivement un minimum d esprit pour respecter les droits d auteurs et de ses héritiers .

Non seulement Jean Michel Jarre est très talentueux mais c est une quelqu’un de très humain et lui pense à ses enfants et petits enfants contrairement à son père qui était très talentueux sur le plan musicale mais qui était en dessous de tout au niveau affectif.

Je ne vois pas défendre les droits d auteur pose un problème

Je trouve les propos de monsieur Jarre extrêmement confus est ambiguë, car si « personne ne peut se payer » la Mona Lisa, personne ne peut non plus se payer le manuscrit original de la neuvième de Beethoven. De plus le tableau de De Vinci est autant disponible dans le domaine public que le musique de Beethoven, et la popularité immense de ces deux œuvre, est en grande partie dûe aux très nombreux clin d’œils, hommages, variantes, remix, adaptations et cetera qui ont été qui ont été rendus possibles par le domaine public.

De toute manière un droit d’auteur perpétuel ne tiendrait que 150 ou 200 ans si il n’y a pas de révolte auparavant. Au bout de ce laps de temps, combien d’héritiers connus ou inconnus vont s’écharpper sur le partage des revenus, sur les autorisations d’adaptation,etc ? Comment les tribunaux vont-ils gérer les milles et uns cas de litiges posant la question de où se situe la limite entre le recours général et inévitable aux idées qui ne peuvent être copyrightées dans le processus de création et le plagiat d’une incarnation « originale » de quelques idées sous la forme d’une oeuvre ?

Le droit d’auteur perpétuel n’est pas compatible avec le processus de réalisation des œuvres, ni avec un certain nombre de principes tel quel la liberté de s’exprimer, de s’éduquer, de s’informer, etc.

Tel est en tout cas mon avis.

Merci beaucoup pour votre travail.

Je pense que bien avant les 150 ans dont vous parlez, des sociétés auront récupéré les droits exclusifs et dilué les créations dans d’autres oeuvres leur appartenant. Pensez aux films de Disney qui sont « rebootés » á la chaîne pour prolonger leurs droits sur des adaptations de contes du domaine public. Et dans les comics, les ligues de super-héros permettent de prolonger plusieurs droits d’un coup. Cela se fait depuis les années 70 ou 80.

Et que se passerait il si un héritier d’un droit d’auteur refusait l’héritage, ou si un auteur meurt sans héritier ? Domaine public automatiquement ? Si oui, serait ce un moyen pour un héritier de forcer son parent mort à libérer ses oeuvres à sa mort, contre son gré ?

Merci pour cet article. Pensez vous qu’un sociétaire Sacem puisse mettre ses nouvelles œuvres en CC ? Merci

Oui, mais seulement en choisissant certaines des licences Creative Commons (celles qui comportent une clause Non-Commerciale – NC). Voyez ici pour plus d’informations : http://creativecommons.fr/sacem/

A nouveau Merci !

Il mélange tout de même un peut tout ce brave Jean-Michel.

Imaginons que je sois propriétaire d’un Picasso et que je veuille le vendre : pour autant que je sache, ses ayant-droits n’ont rien à voir ni à réclamer dans l’affaire.

Ils pourront en fait réclamer un droit de suite, qui est une des composantes des droits patrimoniaux des auteurs d’oeuvres d’art graphique et plastique. Cela consiste en un pourcentage du prix de vente d’une oeuvre revendue. Voir ici : http://www.adagp.fr/fr/utilisateur/droit-de-suite

Ah, merci. Nettement plus réduit que celui des éditions (musique ou écrits) à ce que je vois.

Il n’y a pas de droit de suite dans le domaine de la musique et de l’écrit. C’est ce qui fait que l’on peut revendre un livre ou un CD en occasion sans avoir à verser une rémunération aux ayants droit. Le droit de suite est un mécanisme réservé aux arts graphiques et plastiques, en raison de l’économie particulière de ce secteur.

Je sais bien mais l’équivalent ce sont les droits d’auteurs versés soit à la vente d’un exemplaire soit à son interprétation et l’application de ces droits là est nettement moins réduite. C’est pour ça que comparer Beethoven à Léonard de Vinci est complètement crétin.

Article très intéressant ! Je vous ai mis dans mes onglets et j’ai fait suivre.

Merci !

Encore un pauvre inutile qui se fait briller en critiquant une star comme Jean Michel Jarre. Je me suis perdu sur votre blog (synonyme de site minable pour faux journaliste) et ça ne vaut rien. JMJ n’a rien à prouver. Il s’exprime sur des sujets divers et l semble que vous soyez le garant de la vérité. Vous êtes frustré mon cher. Soignez vous. Faites une thérapie pour voir où est situé. Votre problème. Et foutez la paix aux gens qui vous surpassent.

Personnellement, j’ai trouvé l’argumentaire juridiquement très intéressant et pertinent, je ne parle pas de celui de Jean-Michel Jarre qui est assez pitoyable et qui confirme qu’on ne peut pas tout savoir ni être bon en tout et qu’on ne devrait pas demander aux artistes plus que ce qu’ils sont capables de faire. On s’improvise pas juriste pas plus qu’on ne s’improvise compositeur.

Cette mode de faire parler des artistes de préférence « people » sur tout et n’importe quoi sous prétexte qu’ils sont connus est exécrable.

« Et foutez la paix aux gens qui vous surpassent. »

Si vous vous étiez appliqué cette recommandation, vous n’auriez posté sur ce blog !

Aha, c’est passionnant ! L’idée de la perpétuité de la propriété intellectuelle avait été ardemment défendue par Lamartine au 19ème siècle. À l’époque, les autres députés lui avaient rétorqué que ce n’était pas une bonne idée parce que cela conférerait un droit de censure trop important aux héritiers.

Si Jean-Michel Jarre obtenait ce qu’il voulait, cela permettrait à ses enfants ou petits-enfants ou descendants lointains de faire disparaître à jamais sa musique de la mémoire des hommes. Il devrait essayer de mettre ça en avant, ce serait sûrement plus convaincant :-D

Juste comme ça, pour la culture, parce que Jarre n’est pas au courant :

C’est « gratuit » donc.

Mais je conseille de participer à Wikipedia quand-même.

D’ailleurs je suis pour que ceux qui mettent à disposition la musique de Jarre aient le droit de monétiser leur activité.

Je suis moins en accord avec l’idée de monétiser l’absence d’activité de Jarre.