Ces dernières semaines, une succession de décisions de justice ont été rendues, suscitant de nombreux débats, qui interrogent profondément la définition de ce qu’est un auteur. Ces discussions ont porté sur des objets a priori disparates : une photographie de Jimi Hendrix, des transcriptions de manuscrits médiévaux, un selfie pris par un singe et des créations produites par des algorithmes. Bien qu’une telle liste puisse ressembler à un improbable inventaire à la Prévert, ces éléments ont pour point commun la manière dont ils questionnent le concept central d’originalité et à travers lui, la définition juridique de l’auteur.

Le Code de propriété intellectuelle se contente de présenter l’auteur comme celui qui crée une « oeuvre de l’esprit », sans donner de définition précise de celle-ci. La jurisprudence a ajouté au fil du temps deux critères d’éligibilité à la protection du droit d’auteur : la mise en forme des idées et l’originalité entendue comme « l’empreinte de la personnalité de l’auteur » dans l’oeuvre. Mais ce concept s’est toujours avéré extrêmement fuyant et imprévisible dans son applicable par les juges, avec de surcroît des divergences notables selon les pays. Il arrive ainsi que les tribunaux refusent la qualité d’auteur à un créateur, selon des critères difficiles à appréhender et parfois de manière assez déroutante.

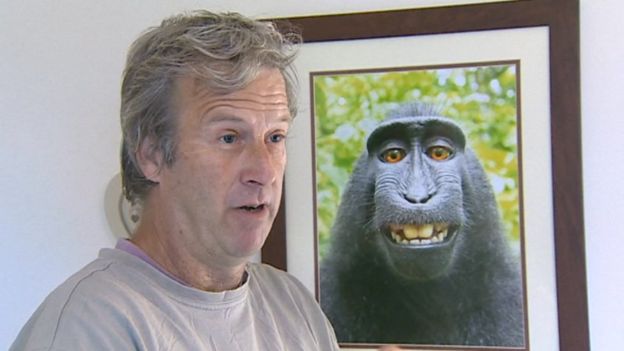

Mais au-delà de ce « flou ontologique » (ou peut-être justement à cause de son existence…), d’autres débats plus surprenants surviennent. La question revient par exemple de plus en plus souvent de savoir s’il faut reconnaître un droit d’auteur aux intelligences artificielles et aux robots lorsqu’ils produisent des créations comme des textes ou des musiques (voir par exemple cet article de synthèse sur The Conversation). Et cela fait maintenant près de six ans qu’une controverse improbable a éclaté pour savoir si un singe qui s’est pris en selfie avec un appareil photo trouvé dans la jungle doit être considéré comme l’auteur du cliché. La question paraît à première vue saugrenue, mais il est fort possible que la Cour suprême des États-Unis ait un jour à se prononcer sur cette affaire, finalement pas si anodine que cela…

Ces disputes peuvent sembler baroques au premier abord, mais je crois au contraire qu’elles permettent de mettre le doigt sur des aspects fondamentaux du droit d’auteur. Notamment, elles obligent à se repencher sur l’articulation entre des notions essentielles comme la liberté, la sensibilité, l’originalité, la personnalité et in fine l’humanité.

Insaisissable originalité…

Une grande partie des difficultés dans ces débats tient au caractère insaisissable du concept d’originalité, qui est pourtant considéré comme la « pierre angulaire du droit d’auteur« . De manière assez paradoxale, l’originalité se retourne souvent contre les créateurs, car elle constitue un argument utilisé en justice par ceux qui se défendent contre des accusations de contrefaçon, pour essayer de leur dénier la qualité d’auteur.

C’est ce qui s’est produit à propos d’une célèbre photographie de Jimi Hendrix, dans une affaire qui fit grand bruit en 2015 et dont la décision en appel est tombée la semaine dernière. Un vendeur de cigarettes électroniques avait détourné un portrait de Jimi Hendrix réalisé en 1967 par un célèbre photographe anglais, en remplaçant la cigarette de la rockstar par une vapoteuse.

En première instance, le photographe – sans doute un peu trop confiant – ne s’est pas défendu de manière adéquate lorsque la partie adverse a répliqué en prétendant que cette photographie n’était pas originale. Dans une telle hypothèse, les juges demandent en effet à l’auteur de produire un discours dans lequel il doit justifier des différents choix opérés pour aboutir à la création de son oeuvre. Or les juges ont estimé que dans son argumentaire, le photographe n’avait pas assez distingué ce qui relevait de la pose prise par Jimi Hendrix de ses propres apports personnels, ne mettant pas « les défendeurs en mesure de débattre de l’originalité de la photographie litigieuse et le juge d’en apprécier la pertinence ». Le défaut d’originalité a de lourdes conséquences, car la photographie n’est alors plus considérée comme une « oeuvre de l’esprit » et le photographe n’est plus un auteur au sens juridique du terme. Le cliché appartient complètement au domaine public et il devient possible de le réutiliser, de l’exploiter et de le détourner librement, sans même avoir à citer le nom de la personne qui l’a produit.

Mais le photographe (ou plutôt ses avocats…) ont tiré les enseignements de cette première déconvenue et ils ont réussi à convaincre les juges d’appel de l’originalité de la photographie en modifiant leur discours. Ils ont insisté cette fois sur le choix du noir et blanc, du décor, de l’éclairage, de l’angle de vue, du cadrage et de l’appareil photo lui-même, permettant au juge de conclure que « la photographie en cause est le résultat de choix libres et créatifs opérés par le photographe traduisant l’expression de sa personnalité« . Si la décision a été accueillie avec soulagement dans le milieu des photographes professionnels, elle laisse aussi une impression mitigée sur la consistance même de la notion d’originalité, car on voit bien avec cet exemple sa profonde subjectivité et son caractère de discours produit a posteriori pour justifier de prétendues décisions conscientes, sans doute assez éloignées de la réalité du processus créatif lui-même.

Mais les choses se compliquent encore lorsque l’on sait que la manière dont les tribunaux français appréhendent l’originalité diffère sensiblement de la définition qu’en donne la Cour de Justice de l’Union européenne. Celle-ci s’efforce en effet depuis plusieurs années de pousser une conception plus objective et moins « personnaliste » de la notion d’originalité [voir notamment les décisions Infopaq (2009) et Eva Maria Painer (2011), cette dernière portant justement sur un portrait photographique]. La CJUE a érigé l’originalité en une « notion autonome du droit de l’Union », en définissant l’oeuvre protégeable comme « une création intellectuelle propre à son auteur« . Cela semble a priori assez proche de la conception française, mais pour certains juristes, cette définition européenne serait plus objective que la traditionnelle « empreinte de la personnalité » chère aux juges hexagonaux.

En pratique, ces divergences subtiles introduisent des incertitudes tenaces pour identifier les oeuvres protégées et, par ricochet, qui est auteur. C’est ce que montre notamment une intéressante jurisprudence relative à la transcription de manuscrits anciens, dont j’ai déjà eu l’occasion de parler dans S.I.Lex, et pour laquelle nous avons également eu un jugement en appel la semaine dernière. Dans cette affaire opposant la librairie Droz à l’éditeur Garnier, il est question d’éditions critiques de manuscrits médiévaux opérées par des spécialistes à partir de multiples fragments de textes et pour lesquels l’original a été perdu. Cette opération ne peut se résumer à un simple déchiffrage : elle comporte assurément des choix effectués pour sélectionner telle version plutôt qu’une autre ou pour rétablir parfois des portions manquantes, en essayant de se rapprocher le plus possible du texte « originel ».

En 2014, les juges de première instance avaient rendu un jugement qui a fait couler beaucoup d’encre, considérant que ce travail d’édition critique ne donnait pas lieu à l’attribution d’un droit d’auteur sur le texte reconstitué. La décision avait notamment été motivée par ce raisonnement :

Il convient de rappeler que le droit de la propriété intellectuelle n’a pas vocation à appréhender tout travail intellectuel ou scientifique mais uniquement celui qui repose sur un apport créatif qui est le reflet de la personnalité de son auteur.

Or en l’espèce, le savant qui va transcrire un texte ancien dont le manuscrit original a disparu, à partir de copies plus ou moins nombreuses, ne cherche pas à faire œuvre de création, mais de restauration et de reconstitution et il tend à établir une transcription la plus fidèle possible du texte médiéval, en mobilisant ses connaissances dans des domaines divers.

Cette position se comprend par rapport à une conception « subjectiviste » de l’originalité, mais elle pose question si on adopte une vision plus « objectiviste » destinée à protéger une « création intellectuelle propre » et pas uniquement « l’expression d’une personnalité ». La librarie Droz a d’ailleurs essayé de jouer sur ce point en appel, en présentant des tableaux montrant les différences entre les versions établies par ses spécialistes et celles existants déjà pour les mêmes textes (ce qui est typiquement une manière « objectivante » d’essayer de prouver l’originalité d’une production). Mais les juges d’appel ont maintenu la décision de première instance en considérant qu’aucune preuve d’un « travail créatif sur les textes » n’avait été apportée. Selon la Cour, « ces comparaisons portent sur des éditions réalisées à des époques différentes, avec des connaissances et des moyens qui avaient évolué, expliquant ainsi les divergences sans démontrer qu’elles sont le fruit de la créativité de leur auteur« . Les arguments liés à la ponctuation sont aussi inopérants, car celle-ci « obéit à des règles de grammaire et a pour but de rendre le texte intelligible, de même que l’utilisation de majuscules ou d’espaces qui en sont la conséquence et ne relèvent pas d’une création originale portant l’empreinte de son auteur.«

On peut donc en déduire que, contrairement à ce que soutient toute une partie de la doctrine française, les juges hexagonaux semblent encore attachés à une conception « personnaliste » de l’originalité, ce qui a pour effet de border le champ d’application du droit d’auteur en laissant ici les transcriptions de manuscrits anciens dans le domaine public, mais avec pour conséquence que les spécialistes de ces travaux sont dénués du statut d’auteur. Tel est l’effet de cette originalité « à géométrie variable », mais ce n’est pas la seule surprise que nous réserve le concept…

L’animal sera-t-il un auteur comme les autres ?

Complexe déjà à saisir en ce qui concerne les humains, l’originalité peut provoquer des effets de bord plus étranges encore et rien ne le montre mieux que la célèbre affaire du Selfie de Singe (Monkey Selfie) ! En 2011, un macaque noir trouve dans la jungle indonésienne un appareil déposé à son campement par le photographe animalier David Slater. En jouant avec les boutons, il déclenche le mécanisme et prend une série d’auto-portraits assez extraordinaires. Après une série de péripéties rocambolesques (dont je ne vais pas reparler ici, ayant déjà écrit à ce sujet sur ce blog), le photographe – qui estime être l’auteur légitime de ces images parce qu’il aurait procédé aux réglages préalables de l’appareil… – est accusé de contrefaçon par l’association de défense des animaux PETA qui lui intente un procès aux États-Unis pour défendre les droits du singe ! Une première décision de justice a été rendue en 2015, qui a rejeté les prétentions de l’association au motif que le législateur américain n’a manifestement pas envisagé que le copyright puisse bénéficier aux animaux. La semaine dernière, les juges d’appel se sont réunis pour délibérer à nouveau et on attend (avec impatience !) le rendu de leur décision sous peu.

Cette affaire provoque depuis plusieurs années des échanges nourris entre trois partis : ceux qui défendent les droits du photographe, ceux qui admettraient volontiers un copyright pour le singe et ceux qui estiment que cette image doit appartenir au domaine public. Je me situe pour ma part plutôt du côté de cette troisième solution, mais je trouve néanmoins que la plupart des commentateurs positionnent mal leurs arguments et qu’ils manquent l’essentiel de ce qui est en jeu dans cette affaire. Beaucoup cherchent en effet à tout prix à faire en sorte que quelqu’un soit propriétaire des droits sur cette photographe, et à ce compte, on peut tout à fait renvoyer le photographe et PETA dos à dos. Cela tient à mon sens au fait que nous vivons immergés dans un paradigme « propriétariste » et qu’il nous est difficile d’imaginer qu’une chose puisse n’appartenir à personne. De mon point de vue, cette photographie constitue pourtant (tout comme le singe, d’ailleurs…) une res nullius, c’est-à-dire une chose sans maître n’appartenant à personne et le domaine public est le statut qui lui convient le mieux.

Ceci étant dit, je trouve également que les arguments de ceux qui s’opposent à la reconnaissance d’un droit d’auteur au bénéfice du singe sont généralement assez faibles, car on ne peut balayer cette hypothèse d’un simple revers de la main comme si c’était en soi une solution « inconstructible » en droit. J’avais d’ailleurs déjà écrit sur cette question de « l’Animal Copyright » (bien avant que n’éclate l’affaire du Monkey Selfie…) et le problème gagne à être réexaminé aujourd’hui. Les avocats de PETA se montrent en effet excellents et ils soulèvent des arguments assez redoutables. Leur angle d’attaque principal consiste à faire valoir que si la loi parle bien de « l’auteur », elle ne précise à aucun moment que celui-ci doit nécessairement être humain (ce qui est vrai aussi bien aux États-Unis qu’en France) et ils ajoutent :

La protection prévue par la loi sur le droit d’auteur ne dépend pas de l’humanité de l’auteur, mais de l’originalité du travail lui-même.

Nous voilà donc à nouveau ramenés sur le terrain de l’originalité, dont on peut a priori se dire qu’elle sous-entend nécessairement la présence d’un être humain. Mais les choses sont en réalité beaucoup plus complexes. PETA a notamment fait comparaître lors du procès un primatologue qui a expliqué que les singes ont une sensibilité et que les individus au sein de la même espèce présentent des « personnalités » distinctes, au sens de caractères propres. Il me semble néanmoins que, même sur cette base, la position de l’association est indéfendable pour ce « selfie » en particulier, car cette photo a été prise par inadvertance et à vrai dire, même si c’était un humain qui avait appuyé ainsi sur le déclencheur d’un appareil, le cliché qui en aurait résulté n’aurait pas constitué une oeuvre protégeable. Mais cela n’implique pas à mon sens que l’on écarte sine die l’idée que, dans d’autres circonstances, les grands singes puissent bénéficier d’un droit d’auteur au titre de l’expression d’une sensibilité ou d’une « personnalité ».

Il existe par exemple des singes qui aiment peindre, comme ce fut le cas pour un chimpanzé dénommé Congo, qui vécut dans les années 50 et produisit plus de 400 toiles au cours de sa vie. Il s’était épris de cette activité après y avoir été initié par un zoologiste et Picasso en personne a acquis l’un de ses tableaux pour l’accrocher dans son atelier. Au-delà de cet exemple particulier, rappelons que depuis une réforme de 2015, les animaux ne sont plus considérés en France comme des choses (des « biens meubles » disait l’ancien Code Civil), mais comme des « êtres doués de sensibilité » et en Argentine, un orang-outang a même été reconnu en 2015 comme une « personne non-humaine ».

La qualité de la sensibilité, et même celle de la personnalité, peuvent donc très bien être attribuées aux animaux. Ce qui fait obstacle à la reconnaissance d’un droit d’auteur à leur profit, c’est plutôt le fait que les juges définissent « l’oeuvre de l’esprit » comme une « création intellectuelle » dont le créateur doit être capable de justifier l’originalité par la production d’un récit attestant des « choix libres » mis en oeuvre pour produire l’oeuvre. Difficile en effet d’imaginer que Naruto – nom donné au fameux macaque qui s’est pris en selfie – nous explique un jour ses choix créatifs (cela dit, méfions-nous quand même, parce que certains singes sont visiblement capables d’acquérir la capacité de manier des formes élaborées de langage…).

Mais à vrai dire, cette manière de raisonner est encore bien trop « anthropomorphique » et le droit lui-même ne fonctionne pas toujours ainsi. Car si certains sont « choqués » que l’on puisse envisager de reconnaître la personnalité juridique à des animaux, personne ne s’émeut plus qu’on l’attribue à des sociétés ou des collectivités publiques sous la forme de la personnalité morale. Or des personnes morales peuvent très bien aussi se voir reconnaître des droits de propriété intellectuelle. C’est chose courante aux États-Unis où le copyright sur les œuvres produites par des salariés appartient dès l’origine à leur employeur et donc aux entreprises pour qui ils travaillent (cas fameux par exemple des scénaristes d’Hollywood ou des créateurs de comics). Mais même en France, contrairement à la vulgate « beaumarchéenne » que l’on entend souvent, cette hypothèse est de plus en plus fréquente. Depuis plusieurs années, les tribunaux semblent en effet avoir une conception extensive de la notion « d’oeuvre collective » pour laquelle les droits appartiennent bien dès l’origine à l’employeur, même si en dehors d’une telle hypothèse, la Cour de Cassation répugne encore à aller trop loin en la matière.

Or si des personnes morales peuvent se voir reconnaître des droits d’auteur, pourquoi des animaux ne le pourraient-ils pas ? Pour ma part, je ne trouve pas la première hypothèse plus « naturelle » que la seconde, une société étant par définition un être de fiction. Tout est affaire d’opportunité et de choix de société, et c’est bien ce que les avocats de PETA essaient de défendre à travers ce procès. Car reconnaître un droit d’auteur aux singes ne leur fera sans aucun doute ni chaud, ni froid, mais c’est avant tout un levier juridique pour que des tiers, telle l’association PETA, puissent les représenter en justice et faire payer des droits sur l’exploitation de leurs « productions. » En ce sens, la notion d’auteur devient une sorte de simple « point d’imputation » au sens juridique, nécessaire pour qu’un intermédiaire puisse agir pour récupérer des sommes au nom de « l’auteur ». Cela ne vous rappelle-t-il rien ? Remplacez par exemple l’acronyme PETA par SACEM et vous verrez que le montage présente alors comme des airs de familiarité… Nous y reviendrons d’ailleurs plus loin, car historiquement, le droit d’auteur s’est toujours construit comme un instrument destiné à ce que des intermédiaires puissent bénéficier de droits cédés par les auteurs. Et si on arrive à quitter un instant les œillères de l’idéologie, on se rend compte que cela reste même sa fonction principale et la raison pour laquelle il a été construit comme un droit de propriété.

En ce sens « fonctionnel », l’idée d’un droit d’auteur pour les animaux n’est donc finalement pas plus absurde que le droit d’auteur lui-même et on va voir qu’il en va de même en ce qui concerne les machines.

Qui veut un droit d’auteur pour les machines ?

Depuis le début de l’année, la question de l’opportunité de créer un droit d’auteur pour les robots ou les intelligences artificielles revient sans cesse. Elle s’est même frayée un chemin jusqu’au Parlement européen, qui a officiellement demandé en février dernier à la Commission de faire des propositions de cadre légal en matière de robotique, incluant la création d’une « personnalité électronique » et des solutions concernant les droits de propriété intellectuelle sur leurs créations. Il est vrai que les progrès en matière de créations produites par des machines autonomes sont spectaculaires. Cela fait déjà un certain temps que des algorithmes sont capables d’écrire des chroniques météo, sportives ou boursières à partir de données. Mais l’an dernier, c’est un roman co-écrit par une intelligence artificielle qui a réussi à passer l’épreuve de sélection d’un concours de littérature au Japon. Et on apprenait la semaine dernière que Spotify a recruté un spécialiste français du machine learning pour qu’il développe des « outils d’assistance à la création musicale« , dont beaucoup soupçonnent qu’ils finiront par composer automatiquement des morceaux pour enrichir les playlists de la plateforme sans qu’elle ait à verser de droits à des humains.

A vrai dire, la question de la création assistée par ordinateur existe depuis longtemps, mais ce qui change aujourd’hui, c’est l’apparition de machines autonomes, capables de prendre des décisions indépendantes et donc de procéder à des choix. De manière intéressante, deux questions ressortaient dans le rapport du Parlement européen sur l’encadrement légal des robots : celle des éventuels droits de propriété intellectuelle à reconnaître aux machines et celle de leur responsabilité lorsqu’ils provoquent des dommages. Or le langage courant considère que l’on est « l’auteur d’une oeuvre » comme on est « l’auteur d’une faute ou d’une infraction ». L’accession à l’auctorialité constitue donc un élément déclencheur qui pourrait faire que les machines quittent le monde des objets pour basculer du côté des sujets de droits.

Les termes de la question se posent à vrai dire dans des termes assez similaires à ceux de l’affaire du selfie de singe. Si les machines n’ont pas de droit d’auteur propre, il existe de fortes chances pour que leurs productions appartiennent directement au domaine public. Or notre système propriétariste a horreur du vide et il cherche donc à reconstituer un « point d’imputation » auquel il pourra raccrocher des droits exclusifs, de manière à pouvoir inclure à nouveau ces « actifs » sur des marchés. Et pour cela, on sent bien que beaucoup d’acteurs seraient prêts à couper le cordon ombilical entre le droit d’auteur et l’humanité (avec d’ailleurs sans doute beaucoup moins de remords théoriques que pour les singes !).

Là encore, le noeud gordien tourne autour de l’attribution de la personnalité juridique, raison pour laquelle certains avancent l’idée de créer une « personnalité électronique » que l’on pourrait reconnaître aux robots. Le sens commun répugne à cette idée, car il tend à voir dans la personnalité un attribut caractéristique des humains. Mais cette vision des choses est profondément fausse. Comme l’indique l’étymologie du terme (persona en latin, qui désigne le masque que portaient les acteurs de théâtre), la personnalité est une pure fiction juridique. Il a existé des époques où des humains étaient des choses et n’avaient pas la qualité de personnes (les esclaves, par exemple) et aujourd’hui encore, c’est la loi qui détermine arbitrairement que le foetus est dépourvu de personnalité juridique jusqu’à un certain stade de développement, variable selon les pays. Par ailleurs, nous avons vu que la personnalité pouvait être reconnue à des entités comme les entreprises ou les collectivités, suprême preuve de l’artificialité de la notion. Rappelons aussi qu’en mars dernier, un fleuve de Nouvelle Zélande s’est officiellement vu reconnaître par le biais d’une loi la personnalité juridique, ouvrant droit à une tribu Maori de représenter ses intérêts en justice.

Dès lors que l’on regarde en face cette artificialité foncière de la notion de personne juridique, il n’existe plus aucun obstacle théorique à ce qu’elle soit étendue aux robots et aux intelligences artificielles. Mais à vrai dire, raisonner ainsi est encore trop anthropomorphique, puisque dans l’absolu, même un vulgaire fer à repasser sans aucune intelligence, ni autonomie pourrait recevoir la personnalité juridique à condition qu’un législateur le décrète ! La question ne se pose pas en termes d’artificialité ou de naturalité, mais uniquement par rapport aux effets engendrés par l’attribution de cet attribut aux machines. Or ici, l’enjeu réel du débat porte sur l’antagonisme entre le domaine public et le droit de propriété. Soit les machines acquièrent une personnalité et il sera possible d’attacher des droits de propriété intellectuelle à leurs productions. Soit elles n’en auront pas et les créations qu’elles produiront n’appartiendront à personne. Or quelque chose me dit que notre époque a une aversion beaucoup plus forte envers le domaine public et l’absence de propriété qu’elle n’aura de scrupules à commettre l’apparent sacrilège de lèse-humanité qui consisterait à reconnaître un droit d’auteur aux machines !

Je mets donc ma main à couper que les arguments « humanistes » que l’on oppose à cette idée seront assez rapidement balayés et que de puissants intérêts économiques et industriels inscriront bientôt à l’agenda législatif la reconnaissance de droits de propriété intellectuelle pour les robots. Sans doute d’ailleurs avec d’autant plus de facilité que s’il paraît délicat d’étendre la notion « d’oeuvre de l’esprit » aux productions des animaux, cela le sera beaucoup moins pour les intelligences artificielles à qui l’on reconnaîtra plus volontiers une activité d’ordre « intellectuelle » et la capacité de faire des « choix autonomes » qui sont la marque même de l’originalité et le signe de « l’empreinte de la personnalité » (et ce alors même que « l’intelligence artificielle » n’a en réalité rien à voir avec l’intelligence des humains…).

Mais poussons ce raisonnement sur l’artificialité un cran encore plus loin, en nous replongeant dans les origines historiques véritables du droit d’auteur.

Se souvenir de l’artificialité originelle du droit d’auteur…

Dans ces discussions sur le droit d’auteur pour les machines ou pour les animaux, il y a quelque chose qui m’agace toujours prodigieusement, car ces débats sont environnés d’un épais voile idéologique qui obscurcit le raisonnement. Beaucoup considèrent en effet qu’il ne serait « pas naturel » de reconnaître un droit d’auteur aux animaux ou aux machines, mais ils oublient ce faisant que la consécration d’un droit d’auteur aux humains est en elle-même purement artificielle.

Rappelons en effet que le droit d’auteur est une invention historiquement récente qui date de 1709 en Angleterre et de la Révolution de 1789 pour la France. Auparavant durant des siècles – et alors que l’Humanité a toujours eu des activités créatives-, l’idée même du droit d’auteur est restée ignorée. C’est donc une pure construction légale qui l’a fait naître à un moment historique donné et rien ne garantit d’ailleurs que cette fiction existera toujours.

Mieux encore, il est important de se rappeler comment le droit d’auteur est né exactement et, surtout, par qui l’idée de le créer sous la forme d’un droit de propriété a été avancée. Pour cela (contrairement à ce qui est enseigné dans la plupart des facultés de droit), il faut remonter non pas à la Révolution française et aux combats de Beaumarchais face à la Comédie française, mais un peu avant sous l’Ancien Régime à la « Querelle des Libraires ». Au début du XVIIIème siècle, les libraires (équivalent de nos éditeurs actuels) obtenaient des monopoles d’exploitation des ouvrages sous la forme de privilèges octroyés par le Roi. Mais ceux-ci étaient limités dans le temps, ce qui fait qu’après quelques années les livres pouvaient être publiés par n’importe quel libraire du pays. Or les libraires parisiens, qui avaient un accès plus facile aux auteurs, souhaitaient que ces privilèges deviennent perpétuels, de manière à ne pas souffrir de la concurrence des libraires de Province. L’affaire dégénéra en justice et c’est là que les libraires parisiens eurent l’idée d’inventer la propriété des auteurs.

Voyez ce qu’en dit l’historien du droit Laurent Pfister dans cet article :

C’est à partir de 1725 que les éditeurs parisiens s’efforcent de rendre leur monopole définitivement opposable à l’État royal qui menace de le leur retirer. Par la voix de leurs avocats, ils prétendent qu’ils détiennent sur les œuvres de l’esprit non pas des privilèges royaux mais une propriété privée perpétuelle et de droit naturel, qui leur a été cédée par ceux qui l’avaient acquise originairement en vertu de leur travail intellectuel : les auteurs.

On constate donc que dès l’origine, l’idée d’un « droit de l’auteur » n’est qu’un artifice, inventé par des intermédiaires pour assurer leur propre pouvoir en instrumentalisant les créateurs à leur avantage. Remplacez maintenant les libraires d’Ancien Régime par l’association PETA ou par les constructeurs de robots et vous verrez que nous nous retrouvons exactement dans la même situation. Tous ces débats révèlent au fond la vérité mise à nu du droit d’auteur : pour que des droits puissent être cédés ou transférés à des tiers, il faut d’abord construire juridiquement un « point d’imputation » que l’on appellera par convention « auteur ». Une fois des droits disposés sur ce point, il devient possible d’en organiser la transition vers d’autres acteurs économiques. Historiquement, ce sont des humains qui ont occupé les premiers ces points d’imputation, mais déjà aujourd’hui, on les voit de plus en plus remplacés par des personnes morales et demain, ils pourraient bien glisser vers des machines ou des animaux, au gré des évolutions de la législation. La même histoire se répètera fatalement si des intérêts suffisamment puissants arrivent à trouver l’oreille du législateur.

Droit de propriété VS droits sociaux

Ce que je trouve assez fantastique dans ces débats, c’est que notre époque arrive à envisager sérieusement d’attribuer des droits d’auteur aux machines ou aux animaux, mais elle n’a toujours pas trouvé de solution efficace pour que les auteurs humains puissent vivre dignement de leurs créations. Car si la fonction latente du droit d’auteur fonctionne parfaitement (organiser des transferts de droits de propriété de l’auteur vers des tiers économiques), sa fonction manifeste (donner aux auteurs les moyens de vivre) est plus que jamais défaillante. Les chiffres sont accablants : seule une infime minorité des créateurs est à même de vivre de ses droits d’auteur, tandis que la grande majorité reste condamnée soit à une grande précarité, soit à exercer d’autres activités professionnelles pour subvenir à ses besoins.

Or, quitte à réinventer le droit d’auteur, peut-être y a-t-il plus urgent que de penser à gâter les machines ou les animaux ? Quand s’attaquera-t-on réellement à faire du droit d’auteur autre chose qu’un droit de propriété pour le transformer en un véritable droit social, par lequel nous arriverons collectivement à une juste organisation permettant à un plus grand nombre de s’adonner à des activités créatrices ? La vérité, c’est qu’en rattachant le droit d’auteur à la notion d’originalité, on en a fait un concept désincarné – certes flatteur pour l’ego des artistes, car les érigeant au rang de démiurge – mais déconnecté du travail même de création, jamais pris en compte par le système. Et c’était aussi précisément tout l’enjeu de concevoir le droit d’auteur comme un droit de propriété que de le couper du travail du créateur, car si les industries culturelles payaient les auteurs comme des salariés – c’est-à-dire à raison de leur travail réel -, il est clair qu’elles s’effondreraient instantanément !

Des pistes intéressantes existent pourtant pour ramener le droit d’auteur du côté du droit social, comme celle par exemple l’idée de créer un nouveau régime d’intermittence pour les artistes-auteurs, qui a émergé dans certains partis lors de la campagne présidentielle. Un jour peut-être, on s’attaquera à la vraie question de savoir comment « faire société » autour de la construction d’un modèle soutenable pour la création et peut-être arrêterons-nous alors de disserter sur le sexe des anges, l’originalité des oeuvres, le droit d’auteur des robots ou des animaux…

Pour regarder enfin en face l’humain derrière le masque de l’auteur.

Passionnant, et qui donne à penser – au lieu de nous faire tourner en rond comme des écureuils en cage.

Article très intéressant malheureusement gâtée par sa fin.

« Ce que je trouve assez fantastique dans ces débats, c’est que notre époque arrive à envisager sérieusement d’attribuer des droits d’auteur aux machines ou aux animaux, mais elle n’a toujours pas trouvé de solution efficace pour que les auteurs humains puissent vivre dignement de leurs créations. Car si la fonction latente du droit d’auteur fonctionne parfaitement (organiser des transferts de droits de propriété de l’auteur vers des tiers économiques), sa fonction manifeste (donner aux auteurs les moyens de vivre) est plus que jamais défaillante. Les chiffres sont accablants : seule une infime minorité des créateurs est à même de vivre de ses droits d’auteur, tandis que la grande majorité reste condamnée soit à une grande précarité, soit à exercer d’autres activités professionnelles pour subvenir à ses besoins… »

Tout à fait d’accord avec vous sur ce point. Toute l’économie de la création se fait à la fois grâce et au détriment des artistes-auteurs. Mais suggérer au final la suppression du droit d’auteur au profit d’un « un nouveau régime d’intermittence pour les artistes-auteurs » est tout simplement une aberration qui traduit une méconnaissance des conditions d’exercice spécifiques des artistes-auteurs.

De prime abord, il conviendrait d’arrêter de confondre sous le vocable « artistes », les artistes-auteurs et les artistes-interprètes, comme le font régulièrement les journalistes. Cela éviterait peut-être que nos politiques imaginent dans la foulée pouvoir les mettre dans « le même sac » (en l’occurence celui de l’intermittence)

De plus, il ne faut pas oublier que système de l’intermittence du spectacle exclut du chômage les nombreux professionnels qui n’atteignent pas le seuil de revenu règlementaire. Dans ce cadre, les pauvres artistes-auteurs n’auraient donc toujours pas les moyens de se consacrer à leur travail et d’en vivre dignement. Pour prendre un exemple connu de tous, Van Gogh qui n’a jamais touché un centime de droits d’auteur et qui n’a vendu qu’un seul tableau dans toute sa vie, serait évidemment exclu de ce système, en revanche, il aurait pu bénéficier du régime actuel de protection sociale spécifique des artistes-auteurs via l’affiliation à titre dérogatoire.

L’irrégularité des revenus est certes intrinsèque et commune aux intermittents et aux artistes-auteurs mais elle l’est aussi aux sportifs et à beaucoup d’autres travailleurs indépendants.

Pour conforter et améliorer la protection sociale des artistes-auteurs, il importe d’en comprendre la spécificité : par nature, la création artistique est dissociée d’un revenu immédiat et proportionnel au temps de travail (http://caap.asso.fr/spip.php?article282).

Un artiste-auteur peut beaucoup travailler et ne presque rien gagner.

Un artiste-auteur peut avoir une forte notoriété en même temps que de faibles revenus. La valeur d’un travail de création artistique ne se mesure pas aux revenus qu’il procure à son auteur de son vivant. Les activités de création artistique ne produisent pas nécessairement de valeur marchande immédiate. Quels autres travailleurs sont dans ce cas ?

Le chômage correspond à la situation de non-travail d’une personne physique habituellement employée comme salariée. Cette situation est indemnisée sous condition par l’assurance chômage. Un artiste-auteur ne chôme pas, il travaille quasiment sans cesse. C’est un travailleur indépendant, il n’a pas d’employeur, il n’est pas sous un lien de subordination, il crée « librement » (un galeriste ou un éditeur n’emploient pas un artiste-auteur, ils vendent ou exploitent ses œuvres). De fait, la notion même de chômage est inappropriée aux artistes-auteurs. La dissociation du travail et du revenu dans la création rend inadéquat un droit à indemnisation des périodes de vaches maigres en fonction d’un revenu antérieur.

En revanche, si l’on estime indigne que dans notre société un artiste-auteur ait le plus souvent de son vivant des revenus inférieurs au seuil de pauvreté (c’est toujours le cas général actuellement), la création d’un complément de revenu socialisé s’avère nécessaire. Il pourrait être financé par une caisse de solidarité mutualisée. Caisse qui par exemple pourrait être alimentée par un petit pourcentage sur ce que rapportent les artistes-auteurs morts (voir les records des prix d’œuvres d’art dans les ventes aux enchères ou ce que rapporte un artiste-auteur à n’importe quelle industrie culturelle, aux GAFA, aux musées, etc…) . Globalement en art, les morts rapportent bien plus que les vivants. Organiser socialement une forme de solidarité inter-générationnelle pourrait permettre aux artistes-auteurs de vivre dignement. Encore faudrait-il que la recherche d’un « modèle soutenable pour la création » et les créateurs/trices soit un objectif politique, sociétal. Ce qui est loin d’être le cas. Qui se soucie de cette petite population (environ 250.000 artistes-auteurs en France), disséminée, isolée, peu syndiquée et bien souvent prête à se faire tondre avec le sourire par le premier renard venu … Les maîtres renards ont hélas encore de beaux jours devant eux. Reste des miettes, appelées droits d’auteur … Songer à retirer ce pain de la bouche des artistes-auteurs sous couvert qu’il est maigre, n’est pas la première chose qui devrait venir à l’esprit.

J’évoque l’idée de créer un régime d’intermittence pour les artistes-auteurs comme une piste intéressante de réflexion pour repenser les droits de l’auteur sous l’angle des droits sociaux. Je ne dis pas que c’est la seule à explorer, mais plutôt qu’elle va selon moi dans le bon sens, quitte d’ailleurs à profondément s’écarter du modèle de l’intermittence du spectacle pour tenir compte des spécificités de ce champ.

L’idée d’une caisse de solidarité que vous avancez est aussi potentiellement intéressante. Mais celle de l’alimenter avec une taxe sur le domaine public (domaine public payant) constitue une véritable abomination et le pire casus belli que les auteurs peuvent agiter.

Cela constituerait en effet le triomphe absolu de l’idéologie propriétaire en « éternisant » le droit d’auteur qui, depuis la révolution française, est structurellement limité dans le temps. C’est la condition même de son acceptabilité sociale : les révolutionnaires ont voulu donner une fin au droit d’auteur pour que les droits du public reprennent le dessus après un temps donné. Revenir là-dessus, c’est rompre le « pacte social » qui sous-tend le droit d’auteur.

Cette idée nauséabonde a aussi été avancée pendant la campagne présidentielle. Le collectif SavoirsCom1 auquel j’appartiens s’y est fortement opposé et a montré l’impasse dans laquelle elle conduirait : http://www.savoirscom1.info/2017/02/pour-un-domaine-commun-savoirscom1-fait-des-propositions-inedites/

Nous avons aussi proposé des alternatives en imaginant un « domaine public anticipé » et le prélèvement de cette taxe sur les sommes que touchent les descendants des auteurs. Car si l’on y réfléchit bien, c’est ce mécanisme de transmission des droits patrimoniaux aux descendants qui est illégitime et non l’existence du domaine public ensuite !

Après, nous pourrions tomber d’accord sur l’idée d’alimenter cette caisse de solidarité par une taxe sur les GAFA. Pourquoi pas ? Beaucoup de solutions sont envisageables, mais certainement pas celle de mettre à mort le domaine public…

Que des auteurs puissent se faire les hérauts d’une telle thèse n’est qu’une preuve de plus de leur instrumentalisation par les forces de l’idéologie propriétariste. Mais comme je le montre dans le billet, c’est hélas ainsi depuis des siècles…

Qui parle de « taxe sur le domaine public » ? Si un jour mes œuvres se vendent dix, cent ou mille fois plus que ce qu’elles valent aujourd’hui de mon vivant, je serais très heureuse qu’un petit pourcentage de la transaction revienne aux futurs artistes via une caisse de solidarité (et cela n’a rien à voir avec les SPRD). Quel rapport avec « mettre à mort le domaine public » !?! Ces transactions sont majoritairement privés ! Les « fournisseurs de contenus » nourrissent les « fournisseurs de contenants » et pas seulement sur internet. Que rapportent aux artistes vivants, les entrées dans les musées ? Rien. Pourtant sans les artistes les musées seraient vides … Trouvez-vous « nauséabond » les fonds d’aide à la création alimentés par un pourcentage sur les entrées dans les autres secteurs de la création (Centre National du Cinéma, Centre National de la Variété, Association pour le Soutien au Théâtre Privé, …) ? Trouvez-vous normal qu’un diffuseur (tous domaines artistiques confondus) puisse vivre de la création sans rien reverser aux créateurs ? Autrement dit, trouvez-vous normal que tout ceux qui vivent sur notre dos nous laissent sur le carreau ?

Je parle d’une redistribution moins inéquitable (c’est un euphémisme) au sein même du secteur de la création. Ma pensée n’est pas « ready made », votre réponse en préjuge irrespectueusement. À mon sens toute vente et tout usage commercial des œuvres devrait légitimement aider les artistes-auteurs à vivre ou au moins à survivre. C’est la moindre des choses. Au nom de quoi notre travail ne devrait-il profiter qu’à autrui ? L’idéologie propriétaire est du côté de ceux qui veulent s’approprier nos œuvres. Commercialement (pour eux) et gratuitement (pour nous) ! Comble de cynisme et de spoliation. L’idéologie propriétaire est par ailleurs dominante dans toute notre société ( moi je veux bien qu’on supprime la propriété privée mais pas uniquement sur mes œuvres, sur tout !).

Quant à continuer de parler d’un « régime d’intermittence pour les artistes-auteurs … quitte d’ailleurs à profondément s’écarter du modèle de l’intermittence du spectacle pour tenir compte des spécificités de ce champ » c’est pour le moins paradoxal : prendre un modèle pour s’en écarter profondément ?!? Mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde, le régime de l’intermittence n’est pas adapté pour nous, point barre. Il s’est historiquement construit via des rapports de force et sur la base des spécificité de ce champ.

Nous avons notre propre régime de sécurité sociale (assimilé au régime général), il est largement améliorable et ne solutionne nullement la mauvaise répartition de la valeur au sein du secteur de la création. Mais ceux qui prétendent trouver des solutions à notre place devraient avoir la décence de prendre le temps de se pencher sur l’existant qui résulte – bon an mal an – des combats syndicaux des artistes-auteurs eux-mêmes. Ainsi notre droit à la formation continue ne date que de 2013, et nous sommes toujours exclus des ATMP (accidents du travail et maladies professionnelles).

La réalité est une incurie des pouvoirs publics à notre endroit et une méconnaissance générale de nos conditions d’exercice et de vie.

Enfin il serait bon d’arrêter de concevoir en terme de « luttes des classes » les rapports entre artistes-auteurs et public, les artistes-auteurs font partie du public ! nous sommes tous citoyens, et toute personne est potentiellement auteur, si tant est qu’on comprenne un jour que les droits culturels font partie des droits humains fondamentaux …

Votre réponse prouve hélas que vous ne comprenez pas les incidences que ce que vous proposez et c’est à mon sens assez grave.

Rappelons alors les bases : 70 ans après la mort de l’auteur (durée bien trop longue, mais c’est un autre sujet…), les droits patrimoniaux sur l’oeuvre expirent et elle entre dans le domaine public. Cela signifie donc que l’usage devient libre, y compris à des fins commerciales, sans autorisation à demander, ni redevance à payer. Voilà ce qu’est le domaine public depuis la Révolution française qui l’a créé en même temps que le droit d’auteur. Mettre en place un système dans lequel ne serait-ce qu’un « petit pourcentage des transactions » serait prélevé pour alimenter une caisse revient à supprimer l’existence même du domaine public et des libertés qu’il autorise…

Les auteurs vivants n’ont pas aucun droit de préemption sur les oeuvres des auteurs disparus. Celles-ci font partie du patrimoine commun et, à ce titre, constituent des biens communs qui doivent appartenir à tous et rester libres d’usage. C’est la condition même pour que le patrimoine puisse être réinvesti par la création et demeure vivant dans la culture.

La solution que vous préconisez équivaut ni plus ni moins à une forme de privatisation du domaine public au profit des auteurs vivants. Et je suis encore trop gentil, car les « auteurs vivants » ne bénéficieront bien sûr pas de ces sommes, mais uniquement la même fraction infime qui touche actuellement l’essentiel des redistributions, du type redevance pour copie privée par exemple. Il est certain qu’un Jean-Jacques Goldmann ou un Pascal Obispo pourront se frotter les mains de l’instauration du domaine public payant que vous préconisez, mais le problème de subsistance restera entier pour la grande masse des créateurs.

Donc oui, je maintiens que cette idée de domaine public payant est extrêmement nauséabonde. Elle a été remise au goût du jour par des idéologues maximalistes et son but réel est de supprimer le domaine public comme espace de liberté et de gratuité. Les premiers touchés seront d’ailleurs les créateurs eux-mêmes, notamment ceux qui voudront adapter des oeuvres du domaine public et qui seront obligés d’aller payer la gabelle culturelle que vous appelez de vos voeux. Quelle belle idée, vraiment !

Notons également que ce système existe déjà dans certains pays et qu’il a des effets catastrophiques de « bureaucratisation de la création », que j’ai pu constater de visu en me rendant sur place: https://scinfolex.com/2014/12/15/letrange-domaine-public-payant-du-senegal-et-ce-quil-nous-apprend/

Je suis prêt à réfléchir à toutes les pistes pour renouveler les systèmes de solidarité en faveur des créateurs, mais certainement pas au prix de l’abolition du domaine public. Et de grâce, n’allez pas invoquer les droits culturels pour justifier ce genre d’élucubrations, car le domaine public est aujourd’hui un des moyens qui rendent effectifs ces droits culturels et le couvrir de taxes ne peut que nuire gravement aux droits humains fondamentaux que vous invoquez de manière bien imprudente au soutien de vos propos…

ok rappelons les bases, la première est de ne pas confondre ventes d’œuvres (transactions) et droits d’auteur (exploitation d’une œuvre). Dans votre réponse vous vous focalisez exclusivement sur le droit d’auteur actuel dont je connais bien évidemment les bases.

Si vous achetez une œuvre vous en devenez propriétaire et pouvez la revendre avec une plus-value (ou une moins-value), vous ou vos héritiers, et ce jusqu’à la fin des temps (Si c’est un Etat qui achète cette œuvre, elle devient propriété de cet État, ce n’est qu’un cas particulier). Vous n’ignorez certainement pas que l’art est une valeur refuge et l’objet de multiples spéculations.

il s’agit ici de la propriété matérielle de l’œuvre, comme vous le savez elle se distingue de la propriété intellectuelle de l’œuvre. Et comme vous le savez aussi la propriété matérielle n’est jamais abolie ! Donc, non, s’agissant d’achats d’œuvres, « Mettre en place un système dans lequel ne serait-ce qu’un « petit pourcentage des transactions » serait prélevé pour alimenter une caisse » NE revient PAS » à supprimer l’existence même du domaine public et des libertés qu’il autorise… » . De même qu’instaurer un pourcentage sur les entrées des musées n’a rien à voir avec une « abolition du domaine public », ni avec le droit d’auteur !

Vous écrivez être » prêt à réfléchir à toutes les pistes pour renouveler les systèmes de solidarité en faveur des créateurs » mais force est de constater que concrètement d’emblée vous n’entendez pas les pistes qui favoriseraient une redistribution de la valeur au sein même des secteurs de la création.

Estimer que la création d’une caisse de solidarité mutualisée reviendrait de facto à une « bureaucratisation de la création », c’est confondre l’objectif et les moyens d’y parvenir, le principe et ses modalités d’application. C’est jeter d’avance le bébé avec l’eau du bain. Je ne dis pas que les moyens sont sans importance. au contraire, bien évidemment, ce nouvel organisme devrait tendre à être exemplaire en termes d’objectifs, de gouvernance, de prérogatives, de transparence, de règles de répartition, de conflits d’intérêts, etc. Je dis « tendre » car la perfection n’est pas ce monde. Mais s’il fallait renoncer au principe sous couvert qu’il risque d’être mal appliqué, c’est toutes les instances et toutes les lois qu’il faudrait abolir. Donc renoncer à toute régulation au profit de la loi de jungle.

S’agissant de la propriété intellectuelle, je ne partage pas votre combat pour la « liberté » d’exploiter « gratuitement » le créateur de valeur. Cette liberté du loup dans la bergerie relève simplement de l’idéologie dominante : l’ultra-libéralisme (dont les effets délétères sont difficilement contestables). Il vous semble exorbitant et même « nauséabond » que quand une œuvre rapporte à X ou Y, elle rapporte aussi un peu à son créateur. À mes yeux c’est une piste aussi légitime qu’une autre pour permettre aux artistes-auteurs de vivre dignement de leur travail.

Enfin non je n’invoque pas de manière « bien imprudente » les droits culturels, je les défend et continuerai à les défendre avec ou sans votre consentement. Pour ma part, je ne les confond pas avec une idéologie du « gratuisme » unilatéralement imposé aux artistes-auteurs, c’est à dire au final potentiellement imposé à tout le monde. Car oui tout le monde doit pouvoir exercer ces droits, être créateur et bénéficier équitablement du fruit de son travail.

C’est bien de prendre un petit ton professoral suffisant, mais c’est mieux de savoir de quoi on parle… Le mécanisme de redistribution de la valeur vers l’auteur en cas de revente du support physique… existe déjà ! Cela s’appelle le droit de suite et c’est un des attributs du droit patrimonial. C’est bien, vous militez pour faire advenir quelque chose qui existe déjà…. Au moins, vous ne risquez pas la déception, mais il y a peut-être des combats plus utiles…

Continuez ainsi et je vais sans doute reprendre mon billet, car vous allez finir de me convaincre qu’il est peut-être préférable au fond d’attribuer le droit d’auteur à des robots ou à des singes plutôt qu’à certains êtres humains…

Et je ne peux empêcher de penser qu’il y a aussi une vraie forme de lâcheté à s’en prendre ainsi au domaine public, plutôt que d’affronter les vrais problèmes qui plombent la rémunération des auteurs, à savoir les pratiques des éditeurs et des producteurs.

Je n’ignore pas l’existence du droit de suite, c’est un droit patrimonial individuel qui porte sur certaines re-ventes dans des conditions bien particulières. Il faut d’ailleurs bien avouer que nous en voyons rarement la couleur, notamment depuis sa renégociation à la baisse en 2002 et depuis qu’il porte sur une minorité des reventes compte tenu des seuils imposés. Je parlais d’un pourcentage distinct pour alimenter une caisse de solidarité mutualisée (et pourquoi pas sur l’ensemble des ventes réalisées), non de droits individuels.

Et je ne peux empêcher de penser qu’il y a aussi une vraie forme de lâcheté à s’en prendre ainsi aux maigres revenus des artistes-auteurs. Peut-on considérer comme un hasard que dans la propriété intellectuelle seul le droit d’auteur est régulièrement attaqué mais nullement le droit des marques, des brevets etc. qui en font également partie ? Il est plus facile de s’attaquer aux artistes-auteurs qu’aux intérêts des industriels. La propriété privée et l’héritage ne sont nullement attaquée non plus par ceux qui veulent l’abolition du droit d’auteur.

Résister aujourd’hui à des régressions sans compensation est bien évidemment complémentaire de la résolution des nombreux autres « problèmes qui plombent la rémunération des auteurs ».

À savoir non seulement « les pratiques des éditeurs et des producteurs » (qui ne concerne qu’une partie des artistes-auteurs) mais bien les pratiques inéquitables de l’ensemble de nos diffuseurs et partenaires professionnels, y compris publics. NB : La notion de « producteurs » est inexistante dans les arts visuels, et c’est tant mieux, compte tenu des droits illégitimes qu’ils ont obtenus dans d’autres secteurs (en termes de propriété matérielle et intellectuelle de l’œuvre). À mon sens, le droit d’auteur devrait – en toute lapalissade – concerner exclusivement les artistes-auteurs (et les artistes-interprètes en droits voisins), certainement pas les diffuseurs qui mangent déjà largement dans notre gamelle.

Les combats pour la défense des intérêts moraux et matériels des artistes-auteurs sont nombreux et difficiles, on connait d’avance la partie faible du contrat (quand ce contrat existe, les galeries par exemple, travaillent sans contrat avec les artistes et les commissions prises vont de 50 à 90% sur le prix de vente,…).

Réfléchir et collaborer avec les artistes-auteurs à la recherche de vraies solutions équilibrées serait socialement plus constructif que d’empirer une situation déjà consternante.

Préjugés et méconnaissances à nouveau dans votre réponse… J’ai un peu mal pour vous en vous lisant…

Vous nous accusez donc de ne nous en prendre qu’au droit d’auteur et pas aux autres droits de propriété intellectuelle, comme les marques ou les brevets. Mais c’est complètement faux.

Voilà 5 ans que je tiens toutes les semaines une chronique sur les dérives de la propriété intellectuelle, et celle-ci dénonce aussi bien les abus du droit d’auteur que ceux des droits de propriété industrielle. Toutes les archives sont là et vous n’avez qu’à vérifier http://www.numerama.com/tag/copyright-madness/

La plupart de ces dérives proviennent d’ailleurs d’un même « vice de conception » que partagent ces trois branches, à savoir d’avoir été conçus comme des droits de propriété. Nous dénonçons par exemple régulièrement dans cette chronique la manière dont les brevets sont utilisés pour s’approprier le vivant ou établir des monopoles sur les médicaments. Nous épinglons aussi scrupuleusement les cas (très nombreux…) où le droit des marques est utilisé à des fins de censure ou pour s’approprier des mots du langage courant.

Par ailleurs, le mouvement des Communs auquel j’adhère a développé une réflexion critique beaucoup plus large à propos du droit de propriété en lui-même, y compris lorsqu’il porte sur des biens matériels.

C’est en référence à cela que je parle d’un « paradigme propriétariste » dans ce billet, qui dépasse très largement le seul champ du droit d’auteur. A ce sujet voyez par exemple l’ouvrage « Le retour des Communs : la crise de l’idéologie propriétaire » http://www.editionslesliensquiliberent.fr/livre-Le_retour_des_communs-9791020902726-1-1-0-1.html ou bien celui-ci « Propriété et Communs » aux éditions Utopia : https://www.lgdj.fr/propriete-et-communs-9782919160259.html Ce dernier livre aborde les questions de droit d’auteur, mais c’est seulement un point parmi d’autres, comme le statut des terres agricoles, celui de la propriété des entreprises ou la remise en question du principe de l’héritage.

Vous avez donc une vision tronquée et caricaturale des fondements philosophiques et de la pensée de ceux qui critiquent les abus du droit d’auteur.

Soyez certaine en tous cas que si les auteurs tentent de soumettre au Parlement des réformes qui attaquent le domaine public, toutes ces composantes du mouvement des Communs se dresseront pour faire barrage.

A bon entendeur.

Pourquoi tant de haine ?

Actuellement en France, une œuvre entre dans le domaine public 70 ans après la mort de l’auteur. Est-il possible que vous retiriez vos lunettes déformantes, pour remarquer qu’à aucun moment dans mes commentaires je ne me suis prononcée pour ou contre le maintien de cette disposition qui définit légalement le domaine public ?

Il vous suffit d’avoir affaire à une simple plasticienne qui explique que le régime de l’intermittence est non-sens pour les artistes-auteurs et qui avance des pistes de réflexions alternatives pour que vous sortiez … un bazooka en criant à « l’abomination » et à « l’ idée nauséabonde » ! Que cache cette hargne et ce mépris ? Ce symptôme d’aveuglement, loin de toute raison critique et de toute pensée philosophique, ne vous honore pas.

J’ai simplement constaté qu’économiquement les artistes-auteurs morts rapportent plus que les vivants (c’est factuel) et que compte tenu de cette spécificité de la création, il serait pertinent d’organiser socialement une solidarité sectorielle et inter-générationnelle pour donner les moyens aux vivants de créer dans des conditions décentes (via une mutualisation des fonds recueillis au sein d’une caisse spécifique à créer). Confondre cela avec « une mise à mort du domaine public » relève du procès d’intention voire de la paranoïa. Une fois de plus vous préjugez. Les modalités d’application de ce principe de solidarité et de mutualisation sont à inventer, rien de tel n’existe aujourd’hui.

Mes propos portaient exclusivement sur des pistes de solution pour que les artistes-auteurs puissent enfin vivre dignement de leur travail. Donc créer plus et mieux. Donc sortir d’un contexte général d’abus de faiblesse et de vampirisme qui plonge la très grande majorité d’entre eux dans la pauvreté et la précarité.

J’ai eu la naïveté de croire que ce sujet vous intéressait. Il s’avère que non. Dont acte. Mais en toute cohérence merci de ne plus verser de larmes de crocodile sur notre sort qui vous importe si peu.

J’ai simplement constaté qu’économiquement les artistes-auteurs morts rapportent plus que les vivants (c’est factuel)

=> Non, pas du tout. Cette affirmation n’a absolument rien de factuel. Il est même extrêmement douteux soit vraie. Etes-vous en mesure de produire des chiffres précis et à jour pour l’étayer ? Prenons quelques exemples pour montrer à quel point cette affirmation paraît fragile :il est évident que la musique sous droits rapporte beaucoup plus que la musique classique ; que le cinéma sous droits rapporte davantage que le cinéma dans le domaine public ; que la littérature sous droits rapporte bien plus que les rééditions de livres domaine public ; que le spectacle contemporain rapporte davantage que les pièces de théâtre du domaine public.

Donc la clé de voûte de votre proposition repose sur une appréhension inexacte de la réalité, si ce n’est un mensonge sciemment avancé pour préparer une remise en cause du domaine public.

Quand on avance des propositions susceptibles de bouleverser aussi profondément l’équilibre entre les droits du public et le droit d’auteur, la moindre des choses est de le faire sur la base de chiffres honnêtes.

Allez donc faire une étude détaillée de l’économie culturelle et l’on pourra reparler des fausses solutions que vous avancez…

Votre engagement idéologique contre le droit d’auteur vous aveugle. Il est complètement risible (jaune) d’affirmer que « l’économie des morts » rapportent si peu qu’elle ne doit rien rapporter aux artistes-auteurs vivants (les % que vous donnez sont annuels, l’exploitation commerciale post mortem est infinie, macro-économiquement vous oubliez donc sciemment cette multiplication). In fine vous défendez la « liberté » d’exploiter et de vendre les œuvres au profit de ceux qui en font commerce et au détriment des artistes-auteurs, le tout sous couvert de défendre un « domaine public, qui n’est nullement gratuit pour le public (celui en fait commerce est rétribué), la ficelle est un peu grosse et votre combat éminemment cynique.

Une différence notable entre animal et robot, qui rend la question encore un peu plus croustillante et intéressante à mon sens, c’est qu’un animal est plutôt une « créature » là où un robot, lui, est une « création ». Pour ces derniers, il faudra donc aussi trancher la question de qui en est l’auteur. Et ainsi des droits de l’auteur d’un auteur.

Intéressant aussi les notions d’«oeuvre de l’esprit» ou de «création intellectuelle». Pourquoi ces quatre termes ne sont-ils pas parfaitement définis juridiquement?

A ce stade, je considere que toute tentative d’accorder aux animaux ou « intelligences artificielles » une forme de droit d’auteur est simplement une nouvelle forme d’instrumentalisation au profit d’un petit nombre d’individus capables de se faire accorder la tutelle de ces droits.

Pour reprendre l’exemple du singe et de son « selfie », PETA n’a pas vocation ici a defendre les droits du singe. Son but est de se faire attribuer la gestion des droits du singe. Le singe n’est qu’un instrument qui n’a jamais demande a quiconque de « defendre ses droits ».

A mon avis, un droit d’auteur ne peut etre accorde qu’a une entite capable de comprendre et revendiquer ces memes droits. Le fait que cette entite soit humaine est secondaire, bien que, a ce jour, seul un humain peut comprendre les notions de droits humains. De meme, si une telle entite peut comprendre et revendiquer des droits dans notre societe, cela entraine aussi qu’elle comprenne et respecte les autres droits et devoirs qui peuvent s’appliquer a elle. Un droit n’est pas un concept independant: l’ensemble de nos droits et devoirs est un systeme complexe et (plus ou moins) equilibres.

En attendant de trouver un animal ou une machine capable de revendiquer ses propres droits, toute creation *independante* de leur part ne peut etre que versee directement au domaine public. Toute autre solution serait une appropriation indue de l’oeuvre.

Quelques exemples:

– un ordinateur utilise comme un outil par un operateur humain n’est evidemment pas « createur » et l’utilisateur peut parfaitement revendiquer la paternite de l’oeuvre. La limite peut etre definie par la question de savoir si l’utilisateur a joue un role dans cette creation ou s’il a simplement selectionne une creation entierement automatisee pour se l’approprier.

– Un dresseur humain qui entrainerait un animal pour marcher dans de la peinture puis suivre un trajet defini par l’humain. L’animal n’aurait pas, dans ce scenario, choisi son trajet ou ses couleurs… et le dresseur pourrait a mon avis se declarer auteur de l’oeuvre. La question est la meme ici: quel est le degre d’autonomie de l’animal dans le processus?

– Poser des couleurs et une toile puis laisser l’animal vagabonder a sa guise est un contre-exemple, meme si le dresseur a soigneusement choisi l’agencement des pots de peinture.

– Par le meme raisonnement, laisser un appareil photo, meme soigneusement calibre, entre les mains d’un singe ne laisse guere de choix au photographe quant a ce qui sera photographie. Dans ce celebre exemple, le photographe s’est contente de choisir une photo particulierement reussie, mais n’a pas eu son mot a dire dans la prise de vue elle-meme.

Je ne défends pas non plus dans ce billet l’idée d’accorder un droit d’auteur aux animaux ou aux machines. Mais force est de constater que les choses sont plus complexes que cela sur le plan juridique.

On ne peut pas dire par exemple que seuls peuvent bénéficier de droits ceux qui ont conscience d’en posséder et qui peuvent les revendiquer par eux-mêmes.

Prenons par exemple le cas des personnes handicapées, malades ou âgées qui ne sont plus en état de faire valoir leur volonté. Elles constituent en droit ce que l’on appelle des « incapables majeurs » et le droit prévoit des régimes spéciaux (tutelle/curatelle) pour que des tiers puissent les représenter et faire valoir leurs droits à leur place. Et bien entendu, malgré leur état, ces individus ne sont pas privés de la personnalité juridique.

On voit donc que même pour les humains, il peut y avoir distinction entre la conscience et le bénéfice des droits. Et finalement, ce que demande PETA, c’est une forme de tutelle pour exercer les droits du singe. Tout comme en Nouvelle-Zélande, une tribu Moari a obtenu le pouvoir juridique de représenter la personne d’un fleuve.

Ce que j’essaie de montrer, c’est qu’il faut arrêter de penser le droit, chose artificielle et fictionnelle par définition, selon des critères « naturalistes ».

Le droit d’auteur n’est pas « naturel » et le droit des singes n’est pas « artificiel ». Le législateur a le pouvoir de créer (ou de faire disparaître) l’un ou l’autre.

Je suis tout a fait d’accord sur le fait que le droit n’est pas « naturel ». Le droit d’auteur comme les autres. Meme le droit de propriete est une creation legale, aussi intuitive qu’il puisse paraitre.

Les personnes handicapees (quelque soit la raison du handicap) sont un cas interessant. A mon sens, l’idee d’une tutelle fonctionne ici parce que l’individu handicape entre dans un cas bien reconnu d’un etre humain (avec toutes les consequences que cela implique).

Le cas du fleuve est totalement different. Le juge a accorde a une entite totalement non-consciente une « personnalite juridique » avant de la mettre sous tutelle. Je comprend le cote benefique de ce jugement, mais je ne peux m’empecher d’en imaginer les abus d’ici quelques annees. De plus, je suis persuade que cette « personnalite » n’est pas reconnue comme « humaine », ce qui limite ses droits et devoirs.

(Je vous laisse evaluer a titre d’exercice les consequences juridiques des cas suivants partant de l’hypothese que le fleuve se voit attribuer tous les droits et devoirs humains:

– un etre humain est entraine par le courant et se noie. Doit-on poursuivre le fleuve pour meurtre?

– un pierre est lissee par le courant. Quelqu’un trouve cette pierre et la trouve « artistique ». Le fleuve devient-il auteur de cette « sculpture »?)

Un autre point a considerer est que le droit d’auteur est suppose etre une incitation a la creation artistique. Accorder pour plusieurs annees (et meme plusieurs annees apres la mort de l’auteur…) un monopole sur plusieurs utilisations d’une oeuvre est suppose inciter un auteur a creer sans avoir a se soucier de gagner sa vie par d’autres emplois. Cela implique que l’auteur est « suppose » conscient de cette incitation. (La loi, par principe, ignore les differences entre etres humains, donc handicapes et non-handicapes sont egalement « supposes conscients » de la Loi. Cette autre fiction legale – apres l’idee de « droit naturel » – est un fondement necessaire a l’etat de droit ou nous sommes censes vivre.)

Ainsi, je ne rejette pas d’entree l’idee d’accorder un droit d’auteur aux animaux ou autres. J’estime simplement que cela ne sera valable que quand nous aurons une base juridique selon laquelle le beneficiaire de ce droit en est conscient. Pour les handicapes, cette base juridique est simplement « l’egalite devant la loi » de tout etre humain et peut etre deleguee par une tutelle legale.

J’estime simplement qu’il faudra un critere un peu plus strict pour d’autres entites.

nb: Pour clarifier ma position, j’essaie de considerer non pas l’aspect « naturel » du droit. C’est une position impossible a defendre de toutes facons puisque le droit en lui-meme est une creation artificielle.

J’essaie de me positionner du cote « utile » de la loi. Une loi ne doit exister que pour remplir un objectif raisonnable. S’il est cree comme une incitation, il n’a de sens que si le public vise a une chance d’etre « incite » a remplir l’objectif prevu. (Ici, participer a la creation artistique.)

Le droit d’auteur n’a donc lieu d’etre que pour accorder a des individus (au moins theoriquement) conscient qu’ils ont quelque chose a gagner en participant a la vie culturelle. Un animal ou un programme informatique n’ont a ce stade aucune conscience de gagner quoi que ce soit (et ils ne gagnent en effet rien a ce jour: au mieux, ils sont mis sous tutelle pendant que quelqu’un d’autre va etre charge de gerer leurs gains theoriques.)

Cela va encore plus loin pour le droit d’auteur francais. Le droit moral (inexistant dans le « copyright ») suggere que le createur est seul capable de definir le sens (et l’utilisation, dans une certain mesure) de son oeuvre. Le singe sera-t-il en mesure de communiquer pour definir le sens de son oeuvre et interdire des usages allant a l’encontre de son « message »? Ou PETA pourrait-il aussi parler au nom de « l’auteur » dans ce cas?

J’en reviens donc au cote « raisonnable » d’appliquer le droit d’auteur a une entite qui est incapable de comprendre et de revendiquer ses droits. L’aspect « naturel » n’entre pas en ligne de compte dans mon raisonnement.

Je comprends votre point de vue, mais je ne suis pas plus à l’aise avec « le raisonnable » ou « l’utile » qu’avec le « naturel » pour expliquer les fondements du droit.

Vous dites rejeter l’idée d’attribuer un droit d’auteur aux animaux ou aux robots au motif que ce ne serait pas « raisonnable » ou « utile ». Vous dites même en fait que le droit ne PEUT pas leur reconnaître un droit d’auteur pour ces raisons.

Or techniquement, le droit le peut tout à fait, à condition qu’un législateur le veuille. Mais ce qui me gêne le plus, c’est ce que sous-entend symétriquement votre affirmation.

Car dire qu’il ne serait pas « raisonnable » ou « utile » de donner un droit d’auteur implique qu’il serait « raisonnable » ou « utile » d’en donner un aux humains, notamment pour les inciter à créer.

Or c’est hautement contestable. Remarquons par exemple que le droit d’auteur n’a pas toujours existé et que pourtant l’humanité a toujours créé, preuve qu’il n’est pas besoin du droit d’auteur pour inciter les humains à pratiquer des activités créatives. D’autres incitations et d’autres institutions sociales peuvent jouer ce rôle incitatif.

Par ailleurs, il existe aujourd’hui un grand nombre d’individus qui choisissent sciemment de renoncer à tout ou partie de leurs droits patrimoniaux en utilisant des licences libres. Ces personnes montrent aussi que la soit-disant incitation du droit d’auteur n’est pas nécessaire pour créer.

Enfin, si la fonction incitative était le vrai fondement du droit d’auteur, pourquoi celui-ci dure-t-il 70 ans après la mort de l’auteur ? Période où par définition, il n’a plus que faire d’une quelconque incitation, puisqu’il n’est plus de ce monde !

En réalité, l’idée que le droit d’auteur serait une « incitation à créer » est une reconstitution a posteriori qui masque le véritable but de cette institution. Sa véritable fonction est d’instaurer des droits de propriété sur les oeuvres pour les inclure sur des marchés et donc les transformer en marchandises.

Voilà pourquoi, même si je suis d’accord avec vous sur le fond (il n’est pas opportun de donner un droit d’auteur aux animaux et aux machines), je vous suis pas sur la manière de le démontrer.

Naturel, Raisonnable, Utile sont au fond des mots du même ordre qui servent à insinuer l’idée que le droit trouverait son fondement dans des considérations supérieures et n’aurait pas à être réformé.

Je conteste aussi le fait que cette incitation soit necessaire. C’est la raison pour laquelle je m’oppose au droit d’auteur tel qu’il existe aujourd’hui. (Comprendre: attributtion automatique de droits d’auteur, duree allant jusqu’a 70 ans apres la mort de l’auteur, portee immense de ce droit dans un monde ou Internet – gigantesque machine a copier – et le numerique en general rendent la copie omnipresente.)

C’est cependant la raison la plus repandue que j’ai pu entendre. Et si je ne suis pas d’accord avec l’argument pour les memes raisons que vous, c’est tout de meme un argument « raisonnable » dans le sens ou il a un fondement argumente, bien que contestable.

La loi *doit* avoir une raison. On ne peut pas interdire ou imposer quoi que ce soit sans raison: ce serait une forme de dictature. De meme, il faudrait re-evaluer periodiquement ces raisons pour valider la raison d’etre de lois existantes.

Entre parentheses, je peux proposer des arguments raisonnables au fait d’accorder des droits d’auteur aux animaux ou programmes informatiques. Je ne suis pas d’accord avec la plupart d’entre eux parce que, a mes yeux, ces raisons ne pesent pas lourd face aux raisons contre, ce pourquoi je prefere ne pas me lancer dans une longue liste de « pour » et de « contre », mais considerons qu’ils sont exactement du meme ordre que ceux defendant le droit d’auteur durant 70 ans apres la mort de l’auteur. Je deteste l’argumentation qui y mene, et j’ai meme deja conteste cette « logique » sous un autre article de ce meme blog.

J’en donc reviens au fait que la loi doit avoir un fondement raisonnable, meme si ce n’est helas pas le cas de toutes les loi existantes. Beaucoup ont ete soutenues par une argumentation partiale (et probablement un certain degre de corruption systemique), mais je soutiens quand meme que la loi doit pouvoir etre defendue par une argumentation logique. Qualifier une loi de « naturelle » est pour moi l’inverse d’une argumentation. (Pour etablir un parallele, c’est du meme niveau que « Dieu existe, c’est une evidence et je n’ai donc rien a prouver « . J’espere ne pas heurter de sensibilite religieuse avec cette comparaison.)

Bon sang mais c’est bien sûr ! Un Picasso ou un Van Gogh coûte bien moins cher aujourd’hui que de leur vivant, Marcel Proust, Mozart ou Molière ont gagné bien plus d’argent de leur vivant grâce leurs œuvres qu’ils n’en ont rapporté à leurs diffuseurs ultérieurement !

Sérieusement qui peut ignorer que le second marché de l’art est infiniment plus lucratif que le premier ?

De même, de leur vivant, les artistes-auteurs gagnent bien mieux leur vie que leurs diffuseurs (les droits d’auteur représentent moins de 5% du chiffre d’affaires des éditeurs…).

Il n’y a donc nul besoin de solidarité inter-générationnelle, ni sectorielle dans la création. Le partage de la valeur au sein de ce secteur économique est parfaitement équitable pour les artistes-auteurs, surtout ne changeons rien et les vaches néo-libérales seront bien gardées.

Les « études détaillées de l’économie culturelle » ne manquent pas. Et, en regard, nous disposons aussi chaque année des statistiques relatives au montant des revenus des artistes-auteurs (via l’Agessa et la Mda-sécurité sociale). C’est édifiant.

Sans artiste-auteur, pas de livre, pas d’œuvre des arts visuels (peinture, sculpture, photo, graphisme…), pas de film, pas de musique, pas de pièces de théâtre, etc. Notre activité créatrice rapporte beaucoup mais à d’autres que nous et le plus souvent avec un décalage dans le temps, elle engendre de nombreux emplois (sauf erreur de ma part, vous êtes bibliothécaire, sans nous, votre métier n’existerait pas …).

Le raisonnement qui est opposé par Louineau est macro-économique. Il s’agit de réfléchir à un changement de paradigme.

La question n’est pas de « bouleverser l’équilibre entre les droits du public et le droit d’auteur » , vous vous focalisez sur un faux débat, le problème porte sur le partage de la valeur entre artistes-auteurs et intermédiaires qui vivent de leurs œuvres. Le problème porte sur les droits sociaux des artistes-auteurs. Le problème porte sur la rémunération des artistes-auteurs de leur vivant et ce qu’il rapportent à d’autres au présent et au futur. C’est un problème de répartition de la valeur produite. C’est un problème de répartition du revenu. Faute de régulation et de réglementation adaptée, c’est la loi de la jungle et les artistes-auteurs sont et restent les dindons de la farce.

Dans cette loi de la jungle vous êtes partisan de laisser la part du lion (celle de l’intermédiaire ou du diffuseur finalement payée par le « consommateur de biens culturels »), voire d’augmenter cette part en supprimant toute miette laissée aux auteurs sans qui – rappelons-le – il n’y aurait aucune œuvre à diffuser… C’est ce que Louineau appelle à juste titre « la liberté du loup dans la bergerie », cette « liberté » n’est nullement gratuite, elle rapporte « au loup » et elle est payée par « le public ».

De l’exploitation commerciale des œuvres à l’exploitation tout court des artistes-auteurs, il n’y a qu’un pas, vite franchi et ce, dès l’origine du droit d’auteur.

Vous écrivez « l’idée d’un « droit de l’auteur » n’est qu’un artifice, inventé par des intermédiaires pour assurer leur propre pouvoir en instrumentalisant les créateurs à leur avantage. » et la « solution » que vous proposez est la suppression … du « droit d’auteur » !

Toute choses restant égales, cette « solution » est absurde et malveillante. C’est renforcer le vampirisme. C’est un peu comme si vous proposiez la suppression du salariat (en raison de ses travers) au bénéfice d’un bénévolat obligatoire. Ce qui bien évidemment renforcerait le pouvoir et les bénéfices des employeurs, de même que la suppression du « droit d’auteur » tel que vous l’envisagez renforcerait le pouvoir et les bénéfices des intermédiaires.

On ne supprime pas un problème de répartition inéquitable du revenu en supprimant le revenu des uns (déjà mal lotis) au profit des autres (les plus puissants) !

Le modèle économique de la création est injuste et dysfonctionne à plein tube, il faut le repenser au delà de tout dogmatisme et de tout sectarisme.

Votre petit bout de la lorgnette ne va pas en ce sens.

Plus globalement c’est l’ensemble de notre modèle économique qui est injuste et dysfonctionne. Mais cela se pose d’une manière assez particulière pour les artistes-auteurs car leur motivation première pour créer, pour travailler, n’est pas l’argent. Ce qui ne justifie nullement d’en profiter pour empirer leur situation et les laisser crever…

Plaisante démonstration qui s’appuie sur les exemples ultra-spécifiques de Picasso, Van Gogh ou Proust pour en tirer des vérités générales applicables à tous les créateurs !

Quant à citer Molière ou Mozart, c’est juste complètement hors sujet, vu que ces auteurs ont vécu à une époque où le droit d’auteur n’existait tout bonnement pas… Continuez ainsi à raisonner à grands coups de paralogismes et vous demanderez aussi sans doute à ce que les plasticiens d’aujourd’hui touchent des royalties sur l’exploitation commerciale des peintures rupestres de Lascaux (ce qui arriverait d’ailleurs mécaniquement au passage avec l’absurde système de domaine public payant que vous venez défendre…) !

Il est piquant en outre que vous parliez de macro-économie dans votre commentaire (mais sans citer, bien sûr, aucun chiffre précis ; c’est tellement plus commode…), en prétendant que « le second marché de l’art est infiniment plus lucratif que le premier ».

Car que nous dit la macro-économie quand on va voir directement les chiffres ?

Dans le secteur du livre par exemple, des études montrent que les ouvrages du domaine public constituent seulement 16% du corpus global des livres. Ceux protégés par des droits et toujours en vente 9% du corpus global. Le reste, soit 75%, est constitué par des ouvrages toujours protégés par des droits d’auteur, mais épuisés et indisponibles à la vente. (voir : https://scinfolex.com/2010/11/30/accord-googlehachette-zone-grisezone-rougezone-verte/).

Cela signifie donc que, non seulement l’exploitation des oeuvres du domaine public ne dépasse pas celle des ouvrages toujours protégés (de très loin…), mais qu’une énorme portion des oeuvres protégées par le droit d’auteur ne génère plus aucune recette. En gros, après quelques années d’exploitation, seule 10% des oeuvres produites restent en marché. Les autres tombent dans une zone où elles deviennent stériles économiquement (mais restent couvertes par des droits patrimoniaux, qui n’ont plus lieu d’être…).